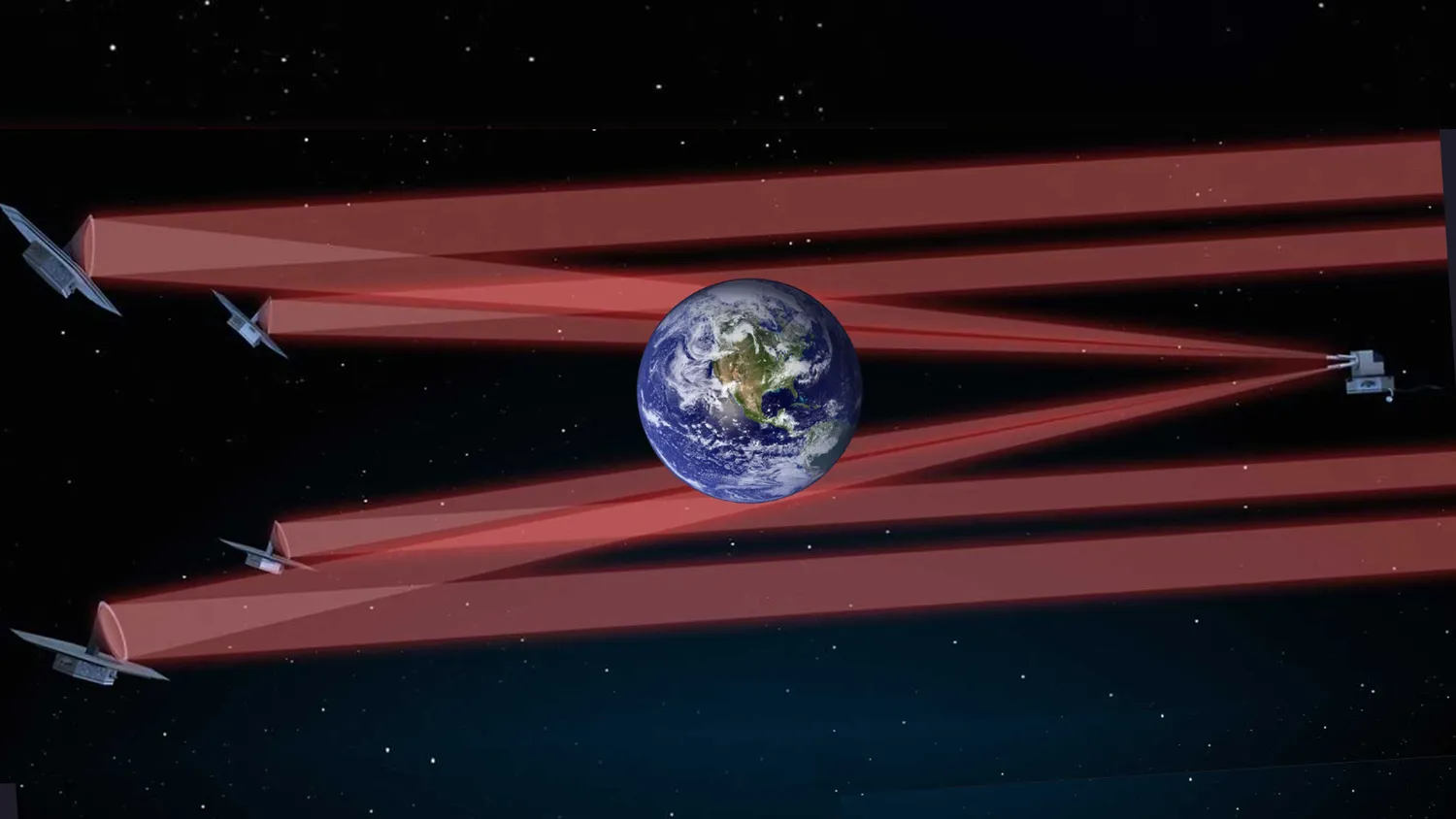

Eine Illustration zeigt die fünf Raumsonden der LIFE-Mission mit der Erde dazwischen (Bildnachweis: ETH Zürich / LIFE-Initiative)

Eine Illustration zeigt die fünf Raumsonden der LIFE-Mission mit der Erde dazwischen (Bildnachweis: ETH Zürich / LIFE-Initiative)

Nach umfangreichen Untersuchungen sind Wissenschaftler zu einer Schlussfolgerung gekommen, die vielleicht überflüssig klingt: Leben könnte auf der Erde existieren.

Natürlich denkst du jetzt wahrscheinlich: „Na ja, duh“. In der Tat wäre es vielleicht genauer zu sagen, dass es Leben auf der Erde gibt – und nicht nur, dass es existieren könnte. Aber hier ist die Sache. Die Schlussfolgerung des Teams ist nicht der Schwerpunkt der Forschung. Sie ist lediglich ein Mittel zum Zweck. Die Handlung dieser Geschichte liegt vielmehr darin, warum diese Wissenschaftler zu diesem Ergebnis gekommen sind.

Die Menschen sind fasziniert von der Möglichkeit, Leben auf Planeten außerhalb des Sonnensystems, den so genannten Exoplaneten, zu entdecken. Um die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, überlegte das Forscherteam, wie das Leben und die Bewohnbarkeit auf der Erde für einen Außerirdischen aussehen würde, der unsere Welt als Exoplaneten sieht. Wie könnten sie uns aus der Ferne ausspionieren? Was würde ihnen zeigen, dass unser Planet bewohnt ist?

Diese Fragen gehen weit über philosophische Überlegungen hinaus. Es gibt auch einen praktischen Nutzen für die Antworten. Sie werden zur Validierung einer bevorstehenden Weltraummission mit dem Namen „Large Interferometer for Exoplanets“ oder „LIFE“ verwendet, die nach bewohnbaren Exoplaneten suchen wird. Die Mission wird aus fünf Raumsonden bestehen, die ein einziges Interferometer im mittleren Infrarotbereich bilden. Sie befinden sich relativ nahe am James Webb Space Telescope (JWST) in einer Umlaufbahn um die Sonne, die als Lagrange-Punkt 2 (L2) bezeichnet wird.

Das Team der ETH Zürich hat also die Technologie, die LIFE auf der Erde unterstützen wird, umgedreht, um zu bestätigen, dass die Mission tatsächlich in der Lage sein wird, nach Leben auf fernen Welten zu suchen, wenn sie Ende 2026 oder Anfang 2027 gestartet wird. Wenn die Mission nicht in der Lage ist, Leben auf der Erde nachzuweisen, wie soll sie dann Leben auf anderen Planeten nachweisen?

Das primäre Ziel von LIFE werden felsige oder terrestrische Planeten sein, die in Größe und Temperatur der Erde ähnlich sind. Es wird gebaut, um die thermischen Emissionen dieser Welten aufzufangen und ihre Lichtspektren zu nutzen, um daraus zu schließen, welche Elemente und Chemikalien sich in ihren Atmosphären befinden.

Dies wäre möglich, weil Elemente und Verbindungen Licht in charakteristischen Wellenlängen absorbieren und emittieren. Das bedeutet, dass Licht, das die Atmosphäre eines Planeten durchdringt, vielleicht von einem Stern oder in Form von Wärmestrahlung, spektrale Fingerabdrücke dieser Chemikalien trägt. Dies gilt auch für so genannte „Biomarker“-Moleküle wie Methan, die häufig durch biologische Prozesse von Lebewesen erzeugt werden.

„Unser Ziel ist es, chemische Verbindungen im Lichtspektrum aufzuspüren, die auf Leben auf den Exoplaneten hinweisen“, sagte Sascha Quanz, Leiter der LIFE-Initiative, in einer Erklärung.

Erde aus der Ferne

Anstatt die Fähigkeiten von LIFE anhand von simulierten Lichtspektren eines Exoplaneten zu testen, beschloss das Forschungsteam, die Mission anhand des einzigen Planeten zu validieren, auf dem Leben entdeckt wurde. Das ist unser Planet, die Erde.

Das Team nutzte die Daten des NASA-Erdbeobachtungssatelliten Aqua, um das Emissionsspektrum im mittleren Infrarotbereich zu erstellen, das man von der Erde erwarten würde, wenn man sie als unscheinbaren Fleck aus großer Entfernung betrachten würde. In einer solchen Entfernung wären die schönen Berge und blauen Meere unseres Planeten nicht zu unterscheiden.

Das Team bildete dann einen Mittelwert aus den Spektren und berücksichtigte, wie sich jahreszeitliche Schwankungen und die Geometrie unseres Planeten auf das Ergebnis auswirken würden. Die Forscher berücksichtigten drei mögliche Ansichten, zwei von den Polen der Erde und eine von ihrem Äquator aus. Außerdem konzentrierten sie sich auf Daten, die zwischen Januar und Juli 2017 gesammelt wurden, um saisonale Schwankungen zu berechnen.

Die EPIC-Kamera der NASA an Bord der DSCOVR-Raumsonde betrachtet die fast 1 Million Meilen (1,6 Millionen Kilometer) entfernte Erde. Aber wäre Leben auch in 30 Millionen Lichtjahren Entfernung nachweisbar? (Bildnachweis: NASA/DSCOVR EPIC-Team)Das Team kam zu dem Schluss, dass LIFE oder ein ähnliches Instrument, wenn es die Erde aus einer Entfernung von 30 Lichtjahren beobachten würde, erfolgreich feststellen würde, dass unser Planet eine warme, bewohnbare Welt ist. Das Team stellte außerdem fest, dass atmosphärische Gase wie Kohlendioxid, Methan und Wasser, die alle entweder für das Leben wichtig sind oder von ihm erzeugt werden, in den Spektren unseres Planeten sichtbar wären.

Die EPIC-Kamera der NASA an Bord der DSCOVR-Raumsonde betrachtet die fast 1 Million Meilen (1,6 Millionen Kilometer) entfernte Erde. Aber wäre Leben auch in 30 Millionen Lichtjahren Entfernung nachweisbar? (Bildnachweis: NASA/DSCOVR EPIC-Team)Das Team kam zu dem Schluss, dass LIFE oder ein ähnliches Instrument, wenn es die Erde aus einer Entfernung von 30 Lichtjahren beobachten würde, erfolgreich feststellen würde, dass unser Planet eine warme, bewohnbare Welt ist. Das Team stellte außerdem fest, dass atmosphärische Gase wie Kohlendioxid, Methan und Wasser, die alle entweder für das Leben wichtig sind oder von ihm erzeugt werden, in den Spektren unseres Planeten sichtbar wären.

Eine Fernbeobachtung der Erde durch ein LIFE-ähnliches Teleskop würde daher die Bedingungen offenbaren, die unser Planet benötigt, um flüssiges Wasser an seiner Oberfläche zu beherbergen.

Das Team stellte fest, dass unabhängig von der Geometrie dieselben Ergebnisse erzielt wurden, was eine positive Nachricht ist, da die Wissenschaftler die Geometrie der von LIFE beobachteten Exoplaneten nicht kennen werden. Weniger positiv ist jedoch, dass das Team auch feststellte, dass saisonale Schwankungen von LIFE nicht im Detail beobachtet werden können.

„Auch wenn die jahreszeitlichen Schwankungen der Atmosphäre nicht leicht zu beobachten sind, zeigt unsere Studie, dass Weltraummissionen der nächsten Generation beurteilen können, ob nahe gelegene gemäßigte terrestrische Exoplaneten bewohnbar oder sogar bewohnt sind“, schloss Quanz.

Die Forschungsergebnisse des Teams wurden am Montag (26. Februar) in der Zeitschrift The Astrophysical Journal veröffentlicht.