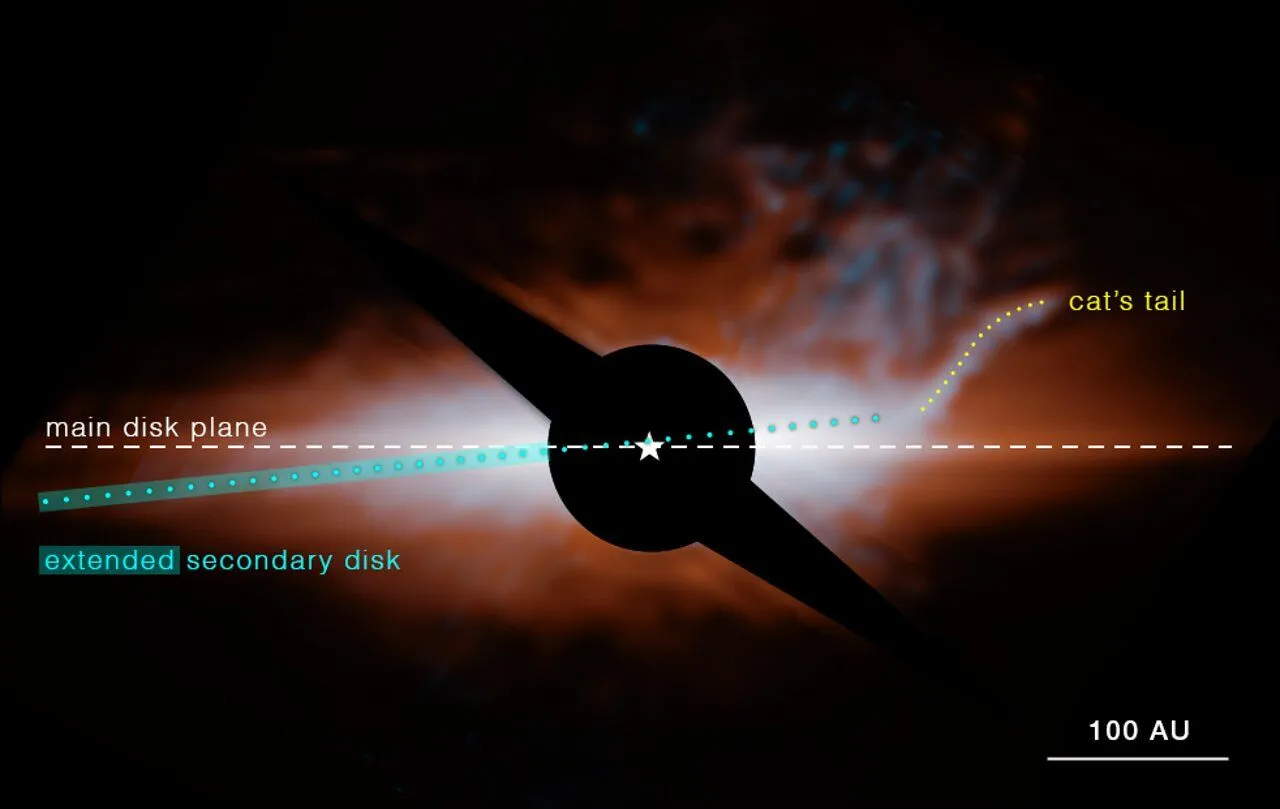

Das Beta-Pictoris-System aus der Sicht des James-Webb-Weltraumteleskops, das seine bisher unbekannte „Katzenschwanz“-Struktur zeigt (Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, C. Stark und K. Lawson (NASA GSFC), J. Kammerer (ESO), und M. Perrin (STScI)).

Das Beta-Pictoris-System aus der Sicht des James-Webb-Weltraumteleskops, das seine bisher unbekannte „Katzenschwanz“-Struktur zeigt (Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, C. Stark und K. Lawson (NASA GSFC), J. Kammerer (ESO), und M. Perrin (STScI)).

Das James Webb Weltraumteleskop (JWST) hat Beta Pictoris wie nie zuvor gesehen und dabei eine bisher ungesehene Struktur eingefangen, die dem jungen Planetensystem einen staubigen Katzenschwanz verleiht.

Beta Pictoris ist ein 63 Lichtjahre von uns entfernter Stern, der etwa doppelt so groß wie die Sonne und achtmal so hell ist und von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben ist, in der sich nachweislich Planeten gebildet haben.

Beta Pictoris war das erste Planetensystem, in dessen Umgebung Astronomen eine staubige Materialscheibe entdeckten, die aus Trümmern bestand, die durch die Kollision von Asteroiden und Planetesimalen während der heftigen Entstehungsjahre des Systems entstanden waren. Anschließend entdeckten die Astronomen mit dem Hubble-Weltraumteleskop eine zweite Scheibe aus Trümmern und Material im Beta-Pictoris-System.

Jetzt hat ein Team von Astronomen mit Hilfe der JWST-Instrumente – der Nahinfrarotkamera (NIRCam) und dem Mittelinfrarotinstrument (MIRI) – eine weitere Strukturschicht in dem System entdeckt, und zwar in Form eines stark geneigten Staubarms, der sich vom südwestlichen Teil der sekundären Trümmerscheibe aus erstreckt.

„Beta Pictoris ist die Trümmerscheibe, die alles hat: Sie hat einen wirklich hellen, nahen Stern, den wir sehr gut studieren können“, sagte die Leiterin des Studienteams, Isabel Rebollido, eine Wissenschaftlerin am Astrobiologiezentrum in Spanien, in einer Erklärung.

„Es gab zwar schon frühere Beobachtungen vom Boden aus in diesem Wellenlängenbereich, aber sie hatten nicht die Empfindlichkeit und die räumliche Auflösung, die wir jetzt mit dem JWST haben, so dass sie dieses Merkmal nicht entdeckt haben“, fügte Rebollido hinzu.

Der Katzenschwanz von Beta Pictoris erschien dem MIRI-Instrument nur, weil er im mittleren Infrarotlicht am hellsten leuchtet, was vielleicht auch erklärt, warum er zuvor übersehen wurde.

Rebollido und ihr Team bemerkten auch ein weiteres Merkmal von Beta Pictoris. Sie sahen einen Temperaturunterschied zwischen den beiden Scheiben des Planetensystems, was darauf hindeutet, dass sie unterschiedlich zusammengesetzt sein könnten.

„Wir haben nicht erwartet, dass das JWST zeigen würde, dass es zwei verschiedene Arten von Material um Beta Pictoris gibt, aber MIRI hat uns deutlich gezeigt, dass das Material der sekundären Scheibe und des Katzenschwanzes heißer ist als die Hauptscheibe“, sagte der Mitautor der Studie, Christopher Stark vom NASA Goddard Space Flight Center in Maryland, in derselben Erklärung. „Der Staub, der diese Scheibe und den Schweif bildet, muss sehr dunkel sein, so dass wir ihn bei sichtbaren oder nahen Infrarot-Wellenlängen nicht so leicht sehen können – aber im mittleren Infrarot leuchtet er“.

Das Team stellt die Theorie auf, dass die Scheibe mit der höheren Temperatur aus dunklem, hochporösem Material besteht, das dem Material ähnelt, das auf der Oberfläche von Kometen und Asteroiden in unserem Sonnensystem zu finden ist und als „organisches feuerfestes Material“ bezeichnet wird.

Was hat dem kosmischen Katzenschwanz einen Knick verpasst?

Während Verhaltensforscher davon ausgehen, dass Katzen zur Begrüßung oder als Zeichen von Freundlichkeit oder Verspieltheit einen Knick in ihren vertikal ausgestreckten Schwanz machen, sind sich Rebollido und Kollegen nicht sicher, was dem Schwanz der kosmischen Katze seine Form verleiht. Dieses gekrümmte Merkmal ist nicht etwas, das in den Materialscheiben anderer Planetengeburtssysteme zu sehen ist.

Um dieses Rätsel zu lösen, hat das Team verschiedene Szenarien durchgespielt, um die Struktur des Katzenschwanzes nachzubilden und so seinen Ursprung zu erklären.

„Das Merkmal des Katzenschwanzes ist sehr ungewöhnlich, und es war schwierig, die Krümmung mit einem dynamischen Modell zu reproduzieren“, erklärt Stark. „Unser Modell setzt Staub voraus, der extrem schnell aus dem System herausgeschoben werden kann, was wiederum darauf hindeutet, dass er aus organischem, feuerfestem Material besteht. „Diese Untersuchung führte das Team zu dem Schluss, dass der Katzenschwanz wahrscheinlich durch ein staubproduzierendes Ereignis verursacht wurde, das aus unserer Perspektive hier auf der Erde erst vor etwa 100 Jahren stattfand.

„Irgendetwas passiert – wie eine Kollision – und eine Menge Staub wird produziert“, sagte der Mitautor der Studie, Marshall Perrin vom Space Telescope Science Institute in Baltimore, in der Erklärung. „Zuerst bewegt sich der Staub in die gleiche Umlaufrichtung wie seine Quelle, aber dann beginnt er sich auch auszubreiten.“

Perrin fügte hinzu, dass das Licht des Sterns die kleinsten, flauschigsten Staubpartikel schneller vom Stern wegschiebt, während die größeren Körner schwerer zu verschieben sind und sich daher nicht so stark bewegen, wodurch eine lange Staubranke entsteht.

Eine kommentierte Ansicht von Beta Pictoris mit dem MIRI-Instrument am James Webb-Weltraumteleskop zeigt den Katzenschwanz, der sich von der zweiten Gas- und Staubscheibe aus erstreckt. (Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, C. Stark und K. Lawson (NASA GSFC), J. Kammerer (ESO), und M. Perrin (STScI)).

Eine kommentierte Ansicht von Beta Pictoris mit dem MIRI-Instrument am James Webb-Weltraumteleskop zeigt den Katzenschwanz, der sich von der zweiten Gas- und Staubscheibe aus erstreckt. (Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, C. Stark und K. Lawson (NASA GSFC), J. Kammerer (ESO), und M. Perrin (STScI)).

Was den scharfen Winkel betrifft, in dem der Staubschweif aus der Trümmerscheibe herausragt, so sind Rebollido und Kollegen der Meinung, dass es sich dabei um eine rein optische Täuschung handelt, die durch den Winkel verursacht wird, in dem JWST Beta Pictoris beobachtet hat. Der tatsächliche Winkel, in dem sich der Staubschweif von der Trümmerscheibe entfernt, beträgt nur 5 Grad.

Unter Berücksichtigung der Helligkeit dieses neu entdeckten Merkmals konnten die Astronomen auch feststellen, dass der Staub im Schweif der Masse eines durchschnittlichen Asteroiden im Hauptgürtel zwischen Jupiter und Mars entspricht, der sich auf eine Länge von etwa 9,9 Milliarden Meilen (16 Milliarden Kilometer) ausbreitet.

Das Ereignis der Staubentstehung, das Beta Pictoris sein katzenartiges Aussehen verlieh, könnte auch für ein anderes merkwürdiges Merkmal des Systems verantwortlich sein. Die Forscher vermuten, dass dieselbe Kollision die Ursache für eine Asymmetrie in Beta Pictoris sein könnte, die bereits 2014 vom Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) beobachtet wurde: ein Klumpen Kohlenmonoxid, der sich am Schwanz der Katze befindet. Da die Strahlung des Zentralsterns nicht länger als ein Jahrhundert brauchen sollte, um diesen Kohlenmonoxidklumpen aufzulösen, könnte die Tatsache, dass die Gaskonzentration immer noch bestehen bleibt, ein Beweis für dasselbe Ereignis sein.

„Unsere Forschungen deuten darauf hin, dass Beta Pic möglicherweise noch aktiver und chaotischer ist, als wir bisher angenommen haben“, so Stark abschließend. „Das JWST überrascht uns immer wieder, selbst bei den am besten untersuchten Objekten. Die Forschungsergebnisse des Teams wurden diese Woche auf der 243. Tagung der American Astronomical Society in New Orleans vorgestellt.