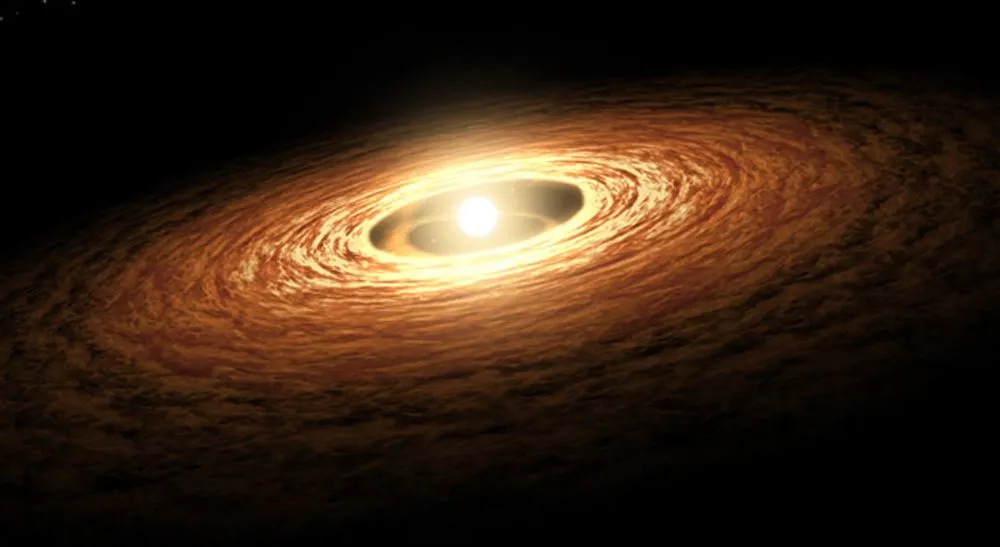

Planeten entwickeln sich aus übrig gebliebenen Materialscheiben, den sogenannten protoplanetaren Scheiben, die junge Sterne umgeben und um sie kreisen.(Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech)

Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop haben Astronomen das reichhaltigste „Menü“ an Kohlenwasserstoffen entdeckt, das jemals in einer sich bildenden Scheibe gesehen wurde. Diese Beobachtung, die sich auf die protoplanetare Scheibe um einen winzigen Stern bezog, brachte auch den ersten Nachweis von Ethan außerhalb des Sonnensystems.

Die Entdeckung wurde gemacht, als das Mid-Infrared Instrument (MIRI) auf dem James Webb Space Telescope (JWST) das Objekt „ISO-ChaI 147“ im Rahmen des Mid-Infrared Disk Survey (MINDS) untersuchte. ISO-ChaI 147 ist ein junger Stern, der sich in der Sternentstehungsregion Chameleon I mit etwa 237 Sternen befindet. Diese Region ist rund 600 Lichtjahre entfernt.

Diese JWST-Beobachtungen von ISO-ChaI 147 deuten darauf hin, dass die protoplanetaren Scheiben winziger Sterne effizienter bei der Bildung kleinerer, erdähnlicher Planeten sind als bei der Geburt weitaus größerer, jupiterähnlicher Gasriesen. Da massearme Sterne in der Milchstraße häufiger vorkommen als größere Sterne, könnte es also mehr erdähnliche Planeten in unserer Galaxie geben als bisher angenommen.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Gas- und Staubwolken, die winzige Sterne umgeben, anders aufgebaut sind – zumindest chemisch – als die, die Sterne von der Größe der Sonne und größer umgeben. Das unterschiedliche chemische Menü um diese relativ kleinen Sterne könnte bedeuten, dass ihre Gesteinsplaneten ganz andere Atmosphären haben als die der Erde.

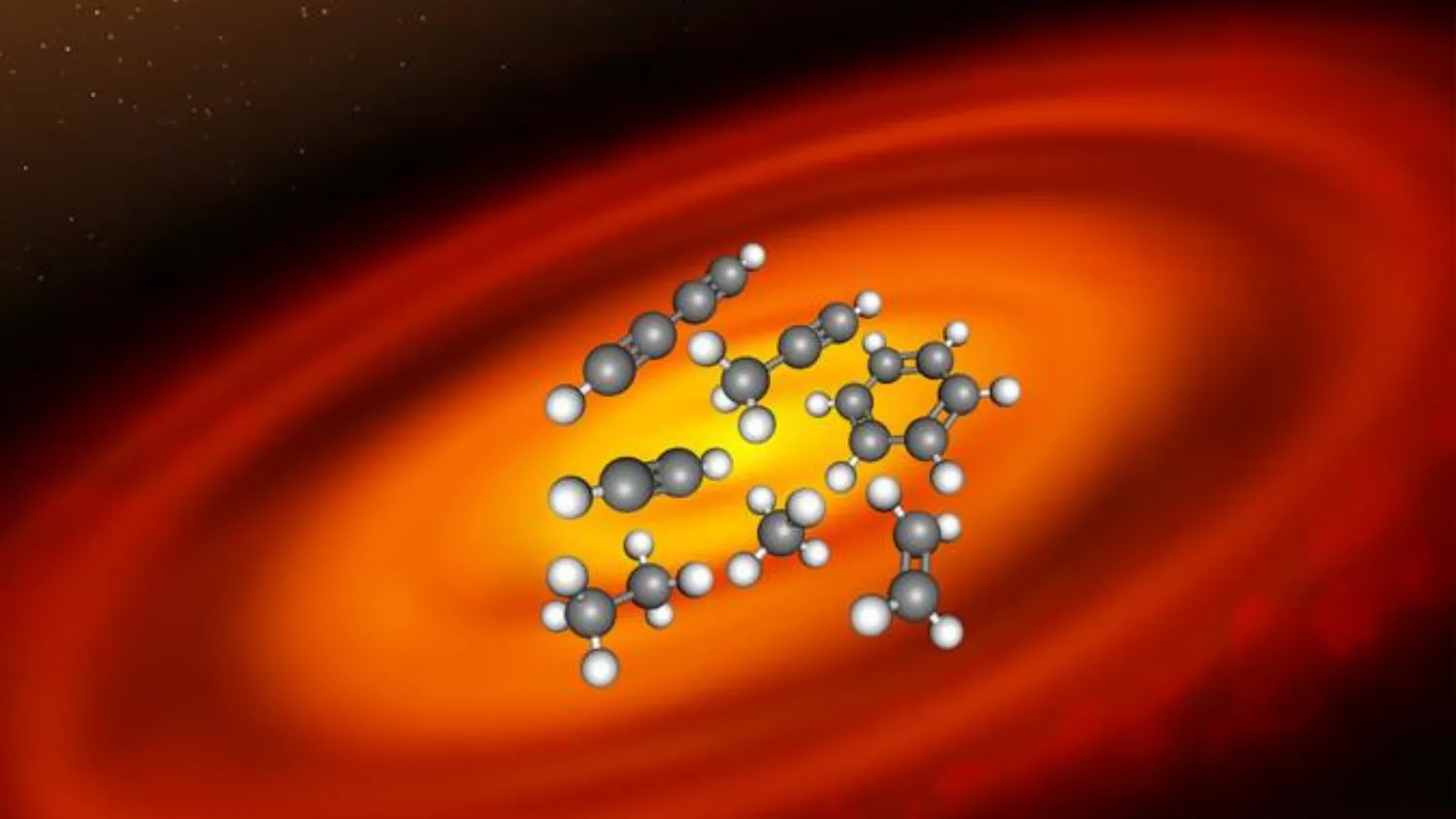

Die Masse von

ISO-ChaI 147 beträgt etwas mehr als 10 % der Sonnenmasse, und er ist von einer protoplanetaren Scheibe mit kohlenstoffreicher Chemie umgeben, die 13 kohlenstoffhaltige Moleküle enthält, darunter Ethan und Benzin. Die Häufigkeit von sauerstoffhaltigen Molekülen in dieser Scheibe ist jedoch sehr gering.

„Dies unterscheidet sich grundlegend von der Zusammensetzung, die wir in Scheiben um sonnenähnliche Sterne sehen, wo sauerstoffhaltige Moleküle wie Wasser und Kohlendioxid dominieren“, so Inga Kamp, Mitglied des Teams und Forscherin an der Universität Groningen, in einer Erklärung.

Inhaltsübersicht

Erhalten Sie den kosmischeweiten.de Newsletter

Das MINDS-Team glaubt, dass dies zeigt, dass das Material radial durch die protoplanetare Scheibe von ISO-ChaI 147 transportiert wird und somit die Zusammensetzung der Planeten, die sich in der Scheibe bilden, beeinflusst.

Eine Illustration zeigt eine protoplanetare Scheibe um einen massearmen Stern. (Bildnachweis: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) / MPIA)

Was bedeutet das für die Suche nach Exoplaneten?

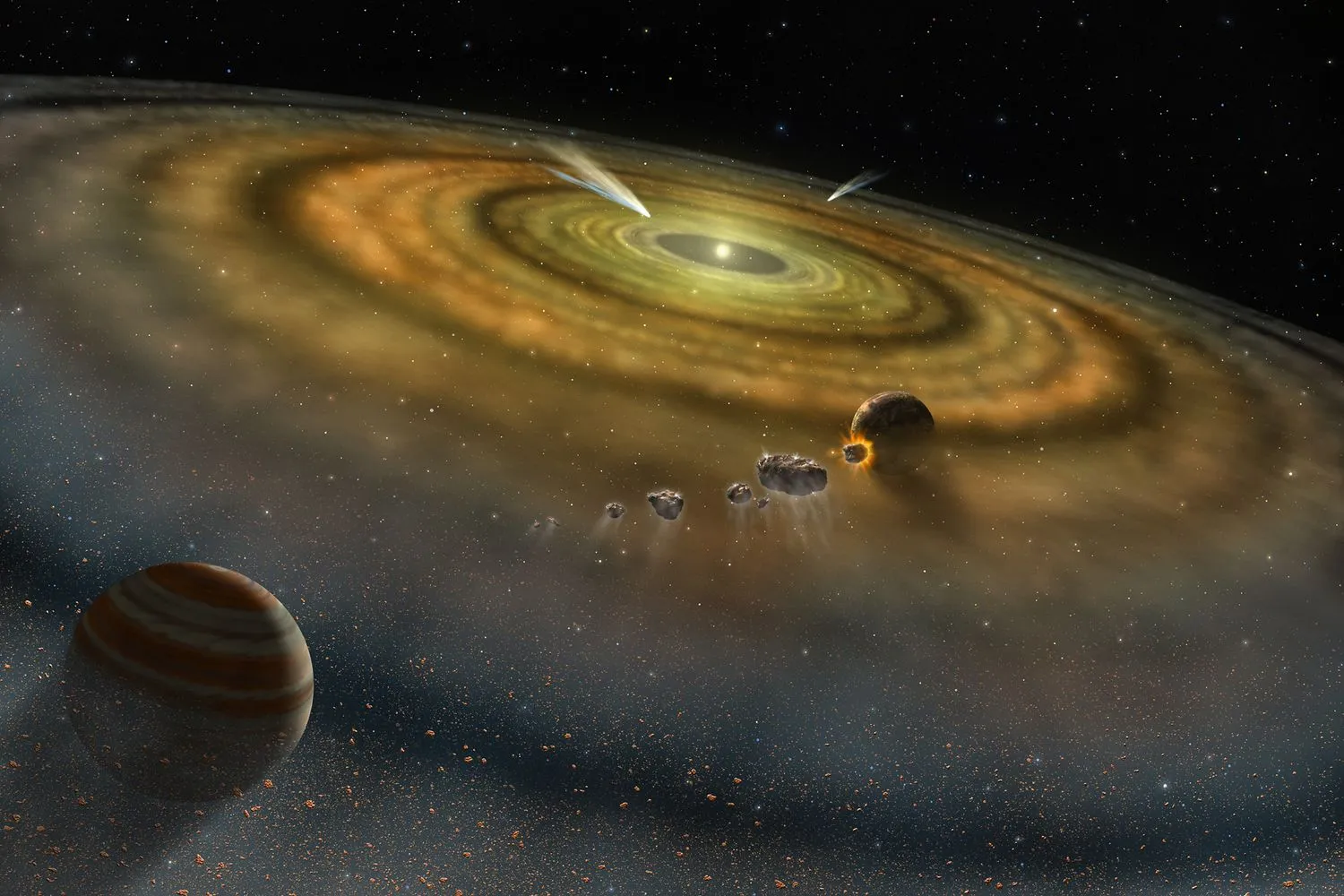

Sterne entstehen, wenn massive Gas- und Staubwolken übermäßig dichte Flecken bilden, die schließlich unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenbrechen. Bei diesem Prozess wird jedoch nicht das gesamte Material verbraucht, was dazu führt, dass junge Sterne von wirbelnden und abgeflachten Gas- und Staubwolken, den protoplanetaren Scheiben, umgeben sind. Die Menge des Materials in einer protoplanetaren Scheibe und die Art und Weise, wie dieses Gas und der Staub verteilt sind, setzen eine Grenze für die Anzahl der Planeten, die ein Stern beherbergen kann, und auch für die Bausteine, mit denen diese Planeten versorgt werden können. Die Ergebnisse von JWST ISO-ChaI 147 deuten darauf hin, dass diese protoplanetare Scheibe eher für die Geburt kleinerer Gesteinsplaneten als für größere Gasriesen geeignet ist.

Da die Umgebungen in protoplanetaren Scheiben die Bedingungen für die Entstehung neuer Planeten bestimmen, hat die Erkenntnis, dass sich Scheiben, die sehr massearme Sterne umgeben, anders entwickeln als solche, die massereichere Sterne umgeben, potenzielle Auswirkungen auf die Suche nach Gesteinsplaneten mit erdähnlichen Eigenschaften. Winzige Sterne könnten jedoch auch Planeten beherbergen, die in vielerlei Hinsicht der Erde ähneln, sich aber in anderer Hinsicht radikal von ihr unterscheiden.

Eine künstlerische Darstellung eines primären Planetensystems. (Bildnachweis: NASA)

„Viele primäre Atmosphären dieser Planeten werden wahrscheinlich von Kohlenwasserstoffverbindungen dominiert und weniger von sauerstoffreichen Gasen wie Wasser und Kohlendioxid“, so Thomas Henning, Leiter des MINDS-Teams und Forscher am Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA), in der Erklärung. „Wir haben in einer früheren Studie gezeigt, dass der Transport von kohlenstoffreichem Gas in die Zone, in der sich normalerweise terrestrische Planeten bilden, in diesen Scheiben schneller und effizienter abläuft als in den Scheiben massereicherer Sterne.“

Der Grund für das Ungleichgewicht zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff in protoplanetaren Scheiben von Sternen mit unterschiedlichen Massen ist derzeit nicht bekannt. Es könnte z. B. darauf zurückzuführen sein, dass die Scheiben kleinerer Sterne mit Kohlenstoff angereichert sind oder dass ihnen der Sauerstoff fehlt.

Wenn Ersteres zutrifft, würde das bedeuten, dass die Anreicherung von Kohlenstoff dadurch erfolgen kann, dass feste Partikel in der Scheibe von ihrem Kohlenstoffgehalt befreit werden. Dieser Inhalt würde als Gas freigesetzt werden. Aus diesen kohlenstoffarmen Feststoffteilchen würden sich dann Planeten mit kohlenstoffarmen Gesteinskörpern bilden. Die Atmosphären dieser Welten wären jedoch aufgrund eines Überschusses an Kohlenstoffgas in der Umgebung, in der sie geboren werden, kohlenstoffdominiert. Diese Gesteinsplaneten um winzige Sterne wären also letztlich kohlenstoffreich – und ganz anders als die Erde.

Der Forschungsleiter Aditya Arabhavi, ebenfalls von der Universität Groningen, fügte hinzu, dass diese Ergebnisse durch die einzigartige Position des JWST in einer Entfernung von rund einer Million Meilen (1,6 Millionen Kilometer) von der Erde ermöglicht wurden.

„Diese Beobachtungen sind von der Erde aus nicht möglich, da die relevanten Gasemissionen von der Erdatmosphäre absorbiert werden“, so Arabhavi. „Bisher konnten wir von diesem Objekt nur Acetylenemissionen nachweisen. Dank der höheren Empfindlichkeit von JWST und der spektralen Auflösung seiner Instrumente konnten wir jedoch auch schwache Emissionen von weniger häufig vorkommenden Molekülen nachweisen.“

Das MINDS-Team will nun weitere protoplanetare Scheiben um massearme Sterne untersuchen. Dies wird uns helfen festzustellen, wie häufig exotische, kohlenstoffreiche Regionen, in denen sich terrestrische Planeten bilden, wie die von ISO-ChaI 147 tatsächlich sind.

„Die Ausweitung unserer Studie wird es uns auch ermöglichen, besser zu verstehen, wie sich diese Moleküle bilden können“, schloss Henning. „Mehrere Merkmale in den Daten sind auch noch nicht identifiziert, so dass weitere Spektroskopie erforderlich ist, um unsere Beobachtungen vollständig zu interpretieren.“

Die Forschungsergebnisse des Teams wurden am Donnerstag (6. Juni) in der Zeitschrift Science veröffentlicht.