Das Astrolabium von Verona.(Bildnachweis: Federica Gigante)

Das Astrolabium von Verona.(Bildnachweis: Federica Gigante)

Ein Astrolabium aus dem 11. Jahrhundert – ein Gerät zur genauen Berechnung von Datum und Uhrzeit auf der Grundlage von Sternenpositionen -, das in einem Museum in Verona, Italien, gefunden wurde, ist ein klarer Beweis für den wissenschaftlichen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Muslimen, Juden und Christen, so eine neue Studie.

Das Astrolabium zeichnet sich dadurch aus, dass es von muslimischen Handwerkern gebaut wurde und anschließend in die Hände jüdischer und christlicher Benutzer gelangte, die das Handgerät im Laufe der Jahrhunderte übersetzten und veränderten. Ein derartig weit verbreitetes Astrolabium aus der Zeit vor fast eintausend Jahren ist ein äußerst seltener Fund.

Das bronzene Astrolabium schlummerte jahrzehntelang in den Archiven der Stiftung Museo Miniscalchi-Erizzo in Verona, ohne dass sein wahrer Wert erkannt wurde, bis die Kuratorin des Museums, Giovanna Residori, neugierig wurde und Federica Gigante, eine Historikerin an der Universität Cambridge, die sich auf den materiellen und intellektuellen Austausch zwischen islamischen Völkern und Europa spezialisiert hat, darauf aufmerksam machte.

Federica Gigante von der Universität Cambridge untersucht das tausend Jahre alte Astrolabium von Verona. (Bildnachweis: Federica Gigante)

Federica Gigante von der Universität Cambridge untersucht das tausend Jahre alte Astrolabium von Verona. (Bildnachweis: Federica Gigante)

„Der derzeitige Kurator hielt es für ein faszinierendes Objekt und wollte mehr darüber wissen“, sagte Gigante gegenüber kosmischeweiten.de. „Zufällig habe ich es auf der Website des Museums gesehen, es war also ein glücklicher Zufall.“

Bei der Inspektion des Astrolabiums stellte Gigante erstaunt fest, wie komplex die Geschichte dieses speziellen Geräts war.

Astrolabien wurden von den alten Griechen erfunden, aber aus dieser Zeit sind keine Astrolabien erhalten. Die frühesten Exemplare stammen aus dem späten 8. Jahrhundert und wurden von arabischen Astronomen gebaut, die zu dieser Zeit in Bezug auf ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten weltweit führend waren.

Astrolabien bestehen aus einer Scheibe, an deren Rand entweder die Zeit oder die Winkelabstände angegeben sind. An dieser Scheibe sind eine oder mehrere kreisförmige Platten befestigt, jede Platte für einen bestimmten Breitengrad, und darauf befindet sich eine weitere Platte, die sogenannte Rete (ausgesprochen „ree-tee“), auf der eine Karte mit den hellsten Sternen am Himmel abgebildet ist. Die Idee ist, die Rete so zu drehen, dass die Position der Sterne mit der am Himmel übereinstimmt, und dann die Stundenskala am Rand zu benutzen, um die Zeit zu bestimmen.

Astrolabien wurden von muslimischen Handwerkern speziell für den religiösen Gebrauch entworfen.

„Jede Moschee hätte eines gehabt“, sagt Gigante. „Das macht durchaus Sinn, denn die Hauptfunktion eines Astrolabiums ist es, die Zeit abzulesen, und das ist eine Sache, die ein Muezzin vom Minarett aus tut, nämlich die Stunde des Gebets zu verkünden.“

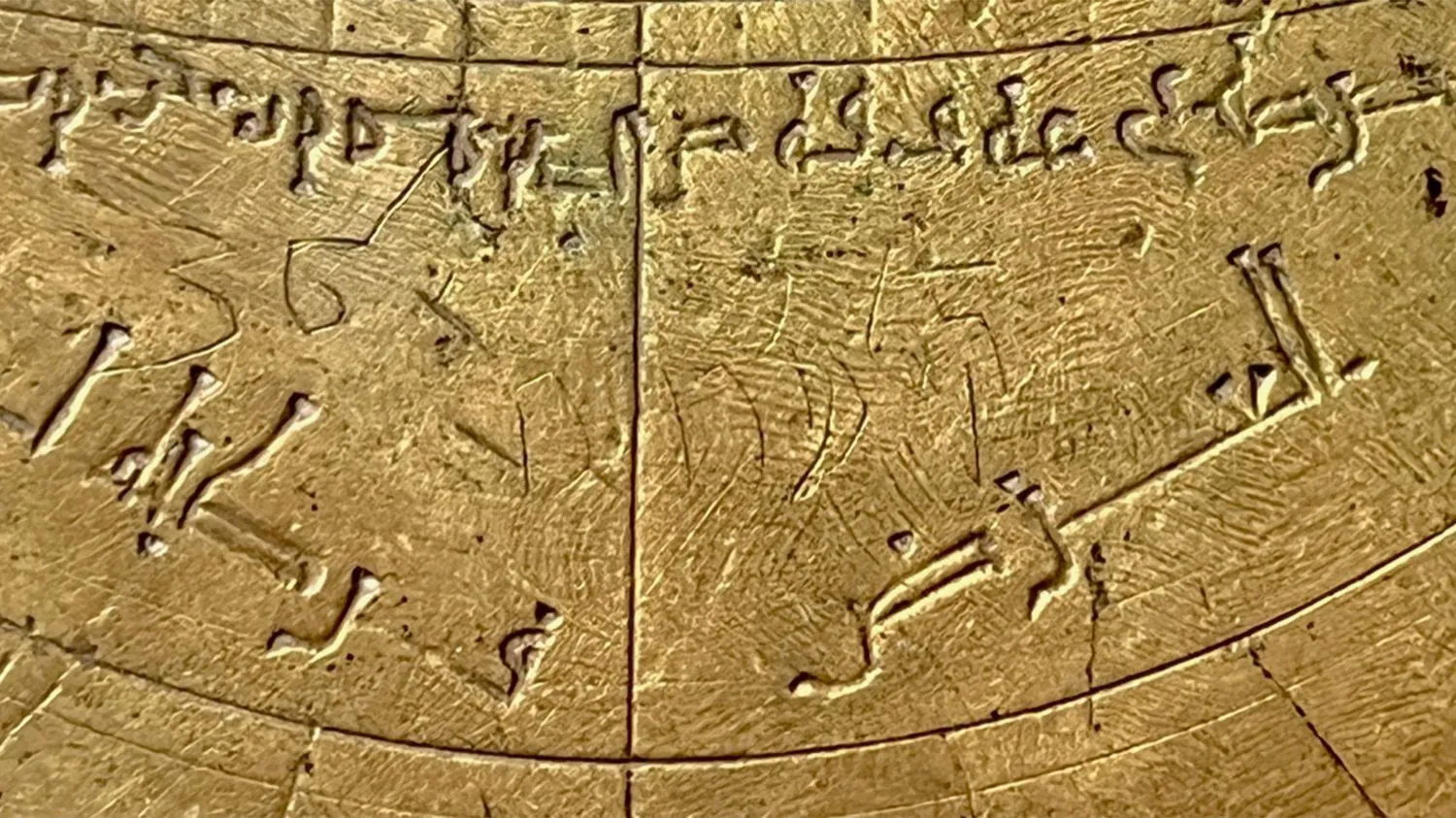

Eine Nahaufnahme des Astrolabiums mit hebräischen Inschriften oben links über den arabischen Markierungen. (Bildnachweis: Federica Gigante)

Eine Nahaufnahme des Astrolabiums mit hebräischen Inschriften oben links über den arabischen Markierungen. (Bildnachweis: Federica Gigante)

Es gibt weltweit etwa ein Dutzend Astrolabien arabischer Bauart in Museumssammlungen, aber das Astrolabium von Verona zeichnet sich dadurch aus, dass es auch Inschriften in hebräischer Sprache und in einer westlichen Sprache aufweist, die in den christlichen Ländern jener Zeit verwendet wurde, in diesem Fall wahrscheinlich in Italien.

Gigante sagt, dass das Astrolabium wahrscheinlich in Spanien, im späten 11. Sie kann jedoch nicht mit Sicherheit sagen, wann genau. „Die Sternpositionen sind nicht so genau, dass ich sie datieren könnte“, sagt sie.

Die Erde dreht sich um ihre Achse, eine Bewegung, die als Präzession bezeichnet wird und durch die sich die Position der Sterne relativ zum Nordpol in einem Zyklus von 26.000 Jahren verschiebt. In den tausend Jahren, seit das Astrolabium gebaut wurde, haben sich die Sterne relativ zu einem festen Hintergrund um etwa 14 Grad verschoben. Gigante fand jedoch heraus, dass der Versuch, den Himmel zurückzuspulen, um die Positionen auf dem Astrolabium zu bestimmen, nicht funktionierte, weil die Sternpositionen auf dem Astrolabium nicht so genau sind wie moderne Messungen.

Stattdessen durchforstete Gigante alte Tabellen mit Sternkoordinaten, von denen die Astrolabien dieser Epoche abgeleitet worden wären. Sie konzentrierte sich auf die Tabellen aus Al-Andalus, einem von Muslimen beherrschten Gebiet im heutigen Spanien. In Al-Andalus lebten sowohl Muslime als auch Juden Seite an Seite, und alle sprachen Arabisch. Das Astrolabium von Verona trägt eine arabische Inschrift mit der Aufschrift „für Isḥāq […] /das Werk von Yūnus“. Auf Englisch heißen diese Namen Isaac und Jonah und sind wahrscheinlich arabisch geschriebene jüdische Moniker – daher Gigantes Fokus auf Al-Andalus.

Die Nahaufnahme des Astrolabiums von Verona zeigt unten arabische Markierungen, oben hebräische Inschriften und dazwischen eingekratzte westliche Ziffern. (Bildnachweis: Federica Gigante)

Die Nahaufnahme des Astrolabiums von Verona zeigt unten arabische Markierungen, oben hebräische Inschriften und dazwischen eingekratzte westliche Ziffern. (Bildnachweis: Federica Gigante)

„Wenn wir daran denken, wie Spanien im 11. Jahrhundert aussah, gab es viele verschiedene Observatorien, in denen versucht wurde, Karten mit Sternkoordinaten und Planetenpositionen zu erstellen, und es handelte sich um Arbeitsgruppen von Wissenschaftlern, die immer aus Juden und Muslimen bestanden, die nebeneinander arbeiteten“, sagt Gigante.

Obwohl sie keine spezifische Tabelle mit Sternenkoordinaten identifizieren konnte, die dem Astrolabium von Verona zugrunde lag, fand sie eine aus Al-Andalus aus dem Jahr 1068, die nahe dran war. Dies wird durch weitere Inschriften auf einer der umkehrbaren Platten bestätigt, die angeben, dass sie für die Breitengrade von Cordoba und Toledo, beides Städte in der Region, bestimmt sind.

Doch irgendwann scheint das Astrolabium den Besitzer gewechselt zu haben. Es wurde eine zweite Platte mit einer arabischen Inschrift hinzugefügt, die besagt, dass es für den Gebrauch in Nordafrika, irgendwo im heutigen Ägypten oder Marokko, bestimmt war.

Danach wurde das Astrolabium weiter verändert. Arabische Markierungen wurden durchgestrichen und ins Hebräische, die Sprache der Juden in der übrigen Welt, übersetzt. Danach wurden auch schwache, in einer westlichen Sprache geschriebene Ziffern auf die Scheibe gekratzt, bevor das Astrolabium schließlich in die Hände von Ludovico Moscardo gelangte, einem Adligen aus Verona im 17. Es wurde Teil der Sammlung seines Moscardo-Museums, das 1964 in der Stiftung Museo Miniscalchi-Erizzo aufging, bevor es schließlich Gigante in die Hände fiel.

Astrolabes waren die Smartphones ihrer Zeit. „Jeder gebildete Mensch, vor allem diejenigen, die sich mit astronomischen oder astrologischen Fragen beschäftigten, besaß eines“, so Gigante.

Die Hälfte dieser Nutzer, wie zum Beispiel die Muezzine in ihren Minaretten, hätten sie benutzt, um astronomische Ablesungen für religiöse Regionen vorzunehmen. Die andere Hälfte hat sie für astrologische Zwecke verwendet. Damals, im 11. Jahrhundert, als unser Verständnis des Himmels noch begrenzt war, wurden Astronomie und Astrologie als ein und dasselbe angesehen.

„Als das Astrolabium in jüdische und christliche Hände gelangte, wurde es vermutlich eher für astrologische als für religiöse Zwecke verwendet, obwohl Mönche Astrolabien auch für Gebetszeiten nutzten“, so Gigante.

Astrolabien mit hebräischen Inschriften sind außerordentlich selten; Gigante weiß von einem im Britischen Museum in London, aber von keinem anderen, obwohl viele wahrscheinlich durch den Zahn der Zeit verloren gegangen sind. Ihre Seltenheit unterstreicht jedoch, dass die meisten Astrolabien aus dieser Zeit muslimischen Ursprungs waren und ausschließlich von Muslimen benutzt wurden. Das Astrolabium von Verona ist daher von historischer Bedeutung, da seine Ursprünge gleichermaßen islamisch, jüdisch und christlich sind.

In Anbetracht der aktuellen tragischen Ereignisse im Nahen Osten erinnert es daran, dass in der Vergangenheit verschiedene Völker nebeneinander existieren und Wissen teilen konnten.

Gigante erörtert ihre Ergebnisse in einem Artikel, der am 1. März in der Zeitschrift Nuncius veröffentlicht wurde.