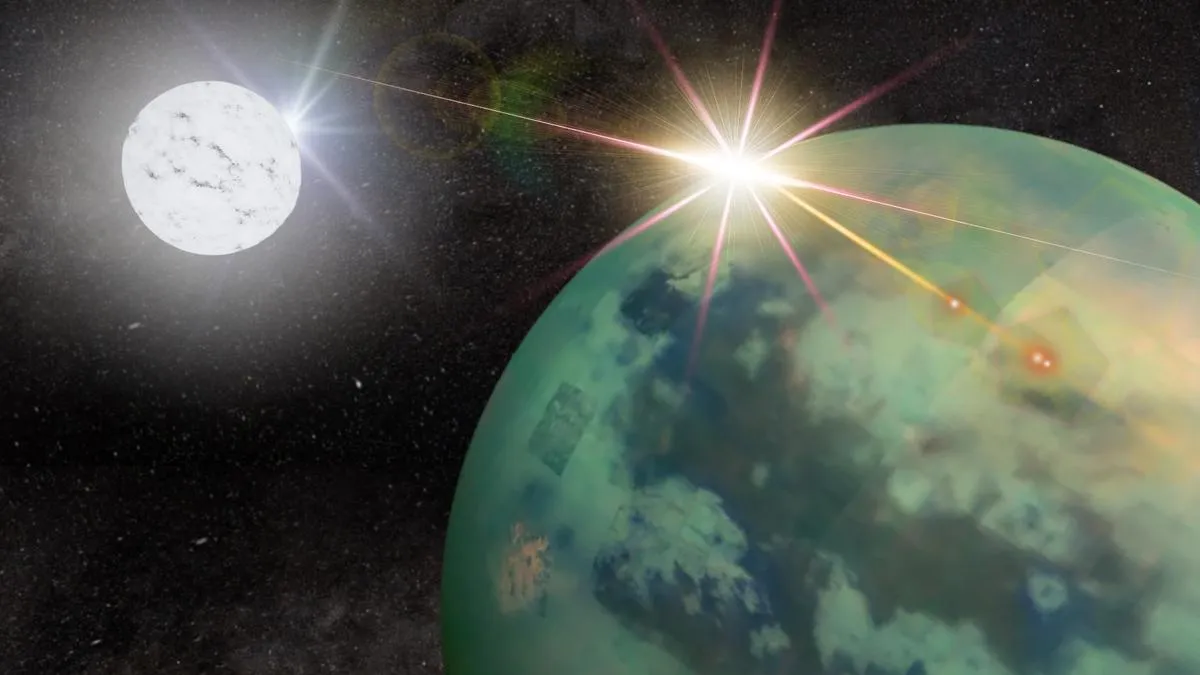

Künstlerische Darstellung eines grünen Planeten, der einen stellaren Leichnam namens Weißer Zwerg umkreist. (Bildnachweis: Robert Lea (erstellt mit Canva))

Weiße Zwerge mögen stellare Leichen sein – doch das bedeutet nicht, dass ihre Umgebung leblos sein muss.

Das ist das Fazit von Caldon Whyte, Forscher am Florida Institute of Technology, der besonders von diesen stellaren Überresten fasziniert ist. Bisher gingen Wissenschaftler allgemein davon aus, dass Planeten um Weiße Zwerge für Leben ungeeignet wären. Denn die drastische Temperaturabnahme ihres toten Muttersterns würde ihre Atmosphären zu instabil machen.

Während das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) verstärkt Weiße-Zwerge-Systeme untersucht, entwickelten Whyte und sein Team ein Modell zur Bewertung, ob zwei lebenswichtige Prozesse in den Umlaufbahnen um einen Weißen Zwerg möglich wären – dort, wo Temperaturen flüssiges Wasser zuließen.

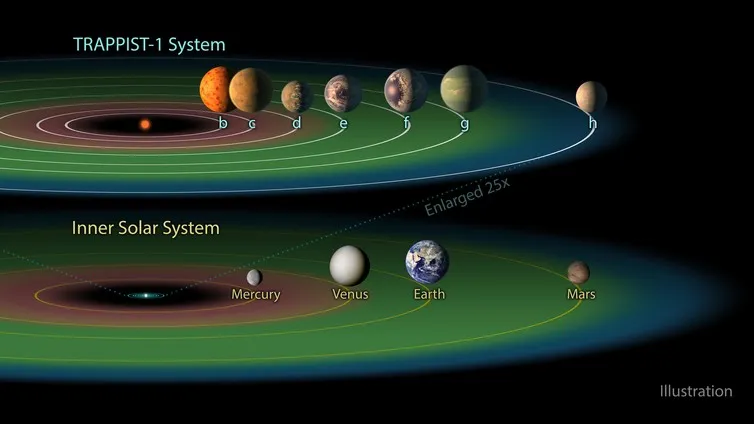

Diese Region um Sterne wird als habitabile Zone oder Goldlöckchen-Zone bezeichnet. Wie im bekannten Märchen vom Bärenbrei ist es hier weder zu heiß noch zu kalt – genau richtig.

Das von dem Team entwickelte Modell zeigt: Weiße Zwerge können beide Prozesse gleichzeitig antreiben. Damit wären erdähnliche Planeten in ihren Umlaufbahnen durchaus möglich.

Diese Entdeckung könnte unsere Suche nach außerirdischem Leben erweitern. Sie deutet darauf hin, dass wir Planetensysteme noch einmal untersuchen sollten, die wir bisher ausgeschlossen hatten.

Verwandtes Thema: Die Suche nach außerirdischem Leben

Lebensfreundliche Zonen um Sterne lassen sich bei sonnenähnlichen Hauptreihensternen normalerweise leicht bestimmen, da diese über lange Zeiträume relativ stabile Temperaturen aufweisen. Ganz anders verhält es sich mit Weißen Zwergen: Sie entstehen, wenn Sterne wie unsere Sonne ihren Kernbrennstoff verbrauchen. Dabei stoßen sie ihre äußeren Hüllen ab, während der Kern kollabiert und zu einem allmählich abkühlenden Sternenrest wird.

Da diese Sterne in ihrer Spätphase keine Energiequelle mehr besitzen, kühlen sie im Laufe der Zeit allmählich ab. Dadurch schwanken sowohl ihre Temperaturen als auch ihre Energieabstrahlung.

Folglich verengen sich die habitablen Zonen um Weiße Zwerge stetig. Die Entfernung, in der flüssiges Wasser auf umkreisenden Planeten existieren kann, ohne zu gefrieren, schrumpft kontinuierlich um diese toten Sterne herum.

Künstlerische Darstellung eines grünen Planeten, der einen Sternenleichnam namens Weißer Zwerg umkreist. (Bildnachweis: Robert Lea (erstellt mit Canva))

White und seine Kollegen wollten herausfinden, ob ein Planet im habitablen Bereich eines Weißen Zwergs lebenswichtige Prozesse über sieben Milliarden Jahre aufrechterhalten könnte. Wissenschaftler schätzen, dass dies die maximale Lebensdauer für erdähnliche Planeten in dieser Sternregion darstellt.

Das Team konzentrierte sich in seinem Modell auf zwei Schlüsselprozesse:

Zum einen die Photosynthese, mit der Pflanzen auf der Erde Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid in Zucker umwandeln.

Zum anderen die UV-induzierte Abiogenese – die Theorie, dass ultraviolette Strahlung die Entstehung von Leben begünstigen könnte. Diese Hypothese wird unter anderem zur Erklärung der Ursprünge irdischen Lebens diskutiert.

Das Modell simulierte einen erdähnlichen Planeten, der einen Weißen Zwerg umkreist. Dadurch konnte das Team messen, wie viel Energie dieser Planet erhielt, während sein toter Stern abkühlte und die bewohnbare Zone schrumpfte.

Überraschenderweise zeigte die Simulation, dass der Planet in diesen sieben Milliarden Jahren genügend Energie erhielt – sowohl für Photosynthese als auch für UV-induzierte Abiogenese.

„Das ist bei den meisten Sternen eigentlich nicht üblich“, erklärte Whyte. „Ein Stern wie unsere Sonne liefert natürlich genug Energie. Aber Braune Zwerge und Rote Zwerge, die kleiner sind als die Sonne, geben im UV- und Photosynthesebereich einfach nicht ausreichend Energie ab.“

Diese Erkenntnisse könnten Wissenschaftlern helfen, bei der Suche nach außerirdischem Leben gezielt Teleskope wie das JWST einzusetzen. Besonders interessant erscheinen dabei Systeme mit Weißen Zwergen – sie verdienen im Rahmen dieser Forschung besondere Aufmerksamkeit.

„Wir vermitteln ihnen die Gewissheit, dass sich der Einsatz von Zeit und Geld für diese Sternensysteme lohnt“, erklärte Whyte.

Die Forschungsergebnisse des Teams wurden im Dezember 2024 veröffentlicht – nachzulesen im Astrophysical Journal Letters.