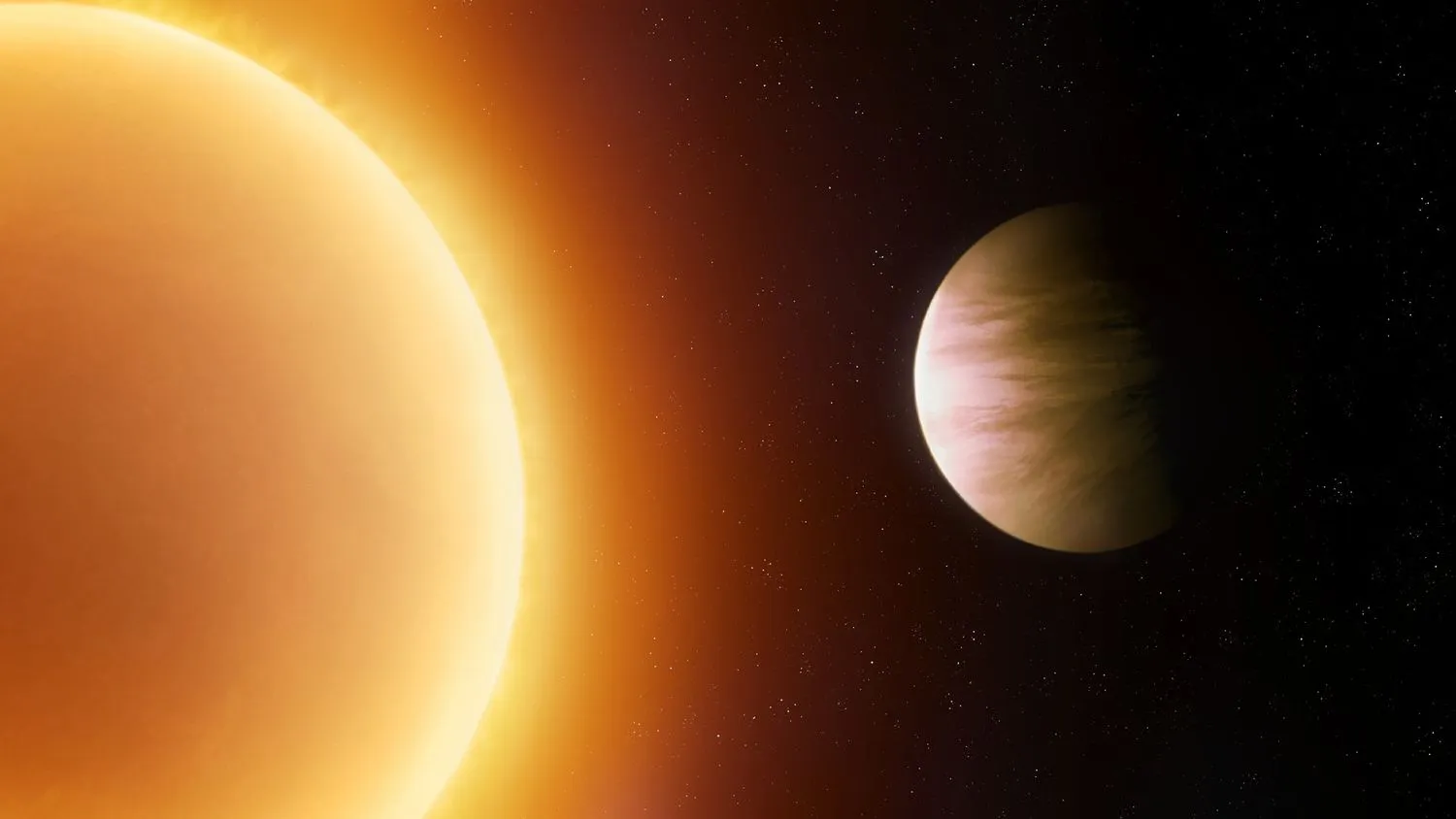

Eine Illustration eines Planeten, der von einem Stern festgehalten wird (Bildnachweis: iStock/Getty Images Plus/ Nazarii Neshcherenskyi)

Der berühmte Science-Fiction-Autor Isaac Asimov nannte sie „Bandwelten“ – Planeten, die gezwungen sind, ihrem Mutterstern immer nur ein Gesicht zu zeigen. Die Seite des Sterns ist im ewigen Tag gefangen, seine Sonne sinkt nie unter den Horizont; tatsächlich bewegt sich seine Sonne überhaupt nicht, sie ist an ihrem Platz fixiert, als ob die Zeit selbst still stünde. Die ferne Seite ist in der ewigen Nacht gefangen, ein Himmel, der vom Licht tausender Sterne erhellt wird und nie die Wärme seines Muttersterns kennt.

Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es einen besonderen Ort: die Terminatorlinie, die Grenze zwischen Tag und Nacht, eine Region des unendlichen Zwielichts. Gefangen zwischen den beiden Extremen, könnte dieses Band, das sich wie ein Gürtel um einen Planeten spannt, eine Heimat für Leben sein, weder zu heiß im nie endenden Glanz des Sterns noch zu kalt in der unendlichen Nacht.

Astronomen sind besonders an der Bewohnbarkeit dieser Art von Planeten interessiert, da sie im Universum unglaublich häufig vorkommen. Die Physik, die dahinter steckt, nennt man Gezeitenbindung – der gleiche Grund, warum der Mond der Erde immer das gleiche Gesicht zeigt. Sterne können das Gleiche mit ihren Planeten tun. In unserem eigenen Sonnensystem ist Merkur sogar fast an die Sonne gekoppelt, aber die Schwerkraft des Jupiters hält den kleineren Planeten in Rotation, wenn auch sehr langsam.

Während Astronomen vermuten, dass es in der Milchstraße eine Billion oder mehr Exoplaneten gibt, haben wir bisher nur ein paar Tausend entdeckt. Mit unseren rudimentären Methoden sind wir jedoch dazu geneigt, Planeten zu sehen, die nahe an ihren Muttersternen kreisen. Das bedeutet, dass wir besonders gut darin sind, erdähnliche Gesteinsplaneten in der Nähe kleiner roter Zwergsterne zu finden – wie das TRAPPIST-1-System oder sogar unseren nächsten interstellaren Nachbarn, Proxima b.

Planeten wie diese sind mit ziemlicher Sicherheit gezeitenverriegelt, weshalb die Frage nach ihrer Bewohnbarkeit höchste Priorität genießt.

Die Bewohnbarkeit von Planeten mit Gezeiteneinschluss ist mit vielen Herausforderungen verbunden, aber nicht unmöglich. Diese Art von Planeten wird auf der einen Seite von einem nicht enden wollenden Licht- und Wärmestrom durchflutet, während es auf der Nachtseite keine externen Wärmequellen gibt. Wenn der Planet auf der Tagseite zu viel Strahlung erhält, kann die Atmosphäre in einen katastrophalen Treibhaus-Rückkopplungszyklus geraten, der wahrscheinlich das Ende jeglichen Lebens bedeuten würde, das sich dort entwickeln könnte. Ist die Nachtseite hingegen zu kalt, bricht die Atmosphäre einfach zusammen und verwandelt sich in Eis, das sich auf der Oberfläche absetzt – auch das ist nicht gerade förderlich für die Aussichten auf Leben.

Erhalten Sie den kosmischeweiten.de Newsletter

Brennende Weltraumnachrichten, die neuesten Updates zu Raketenstarts, Himmelsbeobachtungen und mehr!

Durch die Übermittlung Ihrer Daten erklären Sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden und sind mindestens 16 Jahre alt.

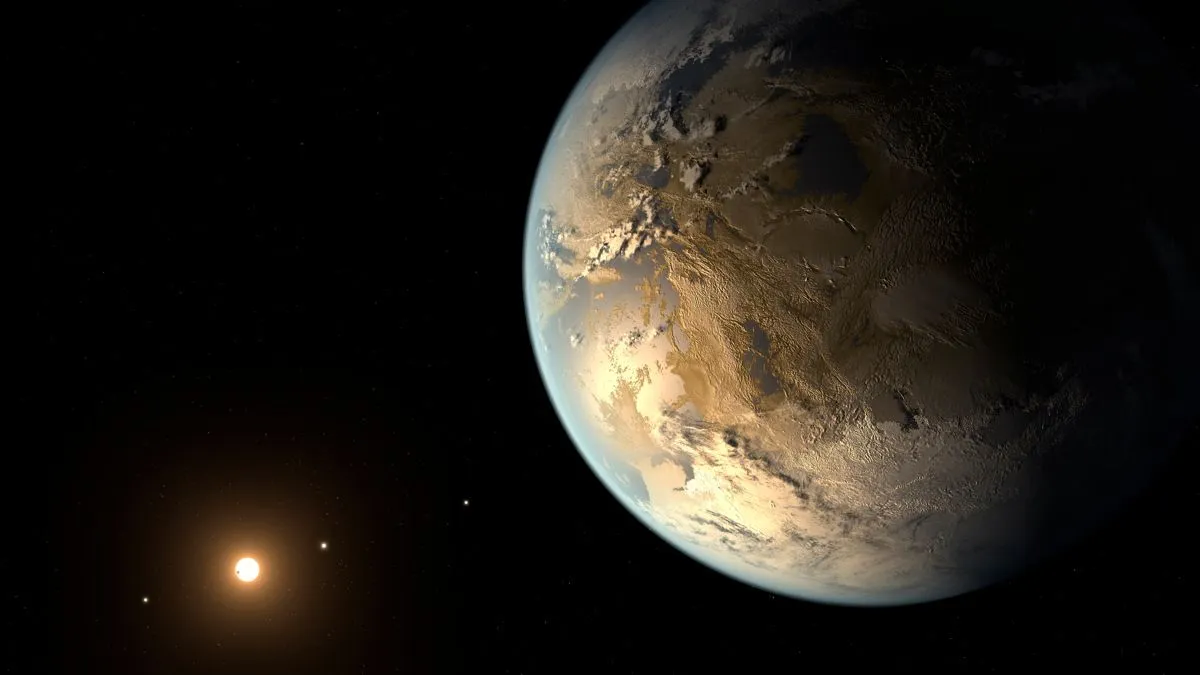

Ein künstlerisches Konzept von Kepler-186f, einem erdgroßen Planeten, der in der bewohnbaren Zone seines Muttersterns umkreist. Bei einem Planeten wie Kepler-186f, dessen Umlaufbahn kleiner ist als die der Erde, könnte die Gefahr bestehen, dass nur eine Hemisphäre dem Stern zugewandt ist, während die andere Hemisphäre stets abgewandt ist. (Bildnachweis: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech)

Um bewohnbar zu bleiben, müssen diese Gezeitenwelten einen effizienten Wärmetransfer von der Tages- zur Nachtseite gewährleisten, um im Gleichgewicht zu bleiben. Dies kann von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, wie z. B. der Beschaffenheit der Planetenatmosphäre, der Entfernung zu seinem Mutterstern und dem Wasserreichtum der Oberfläche.

Neueste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass wasserreiche Welten ein breites Spektrum an Bewohnbarkeit aufweisen, sowohl in Bezug auf die Bedingungen, unter denen Leben gedeihen kann, als auch in Bezug darauf, welcher Prozentsatz des Planeten für das Leben günstig ist. Wenn genügend Wasser vorhanden ist, können massive Meeresströmungen in Verbindung mit Wasserverdunstung und Gefrieren die Wärme effizient von der Tages- zur Nachtseite übertragen. In einigen Fällen kann ein Planet sogar eine relativ einheitliche Temperatur erreichen, so dass die ganze Welt bewohnbar wird.

Aber auch wasserarme Planeten könnten eine Chance haben. In diesen Fällen würde sich das Leben auf das „Band“ der Terminatorlinie beschränken. Die Tagseite wäre glühend heiß, mit viel zu viel Hitze und Strahlung, um robustes Leben zu erhalten – viel schlimmer als selbst die tiefsten Wüsten auf der Erde. Im Gegensatz dazu wäre die Nachtseite gefroren und würde von endlosen Gletschern beherrscht.

Aber dazwischen könnte ein gemäßigtes Klima herrschen. Das Leben auf einer solchen Welt wäre in der Tat ziemlich seltsam. Ihr Stern stünde für immer tief am Horizont, würde sich nie bewegen oder verändern. Winde und Meeresströmungen würden ständig von der Tagseite zur Nachtseite strömen. Ohne nennenswerte Rotation würden sich diese Strömungen nicht zu Wirbelstürmen oder Hurrikans verdrehen. Stattdessen würden sie aus ultrastarken Jetstreams bestehen, die vorbeiziehen und die Temperaturen im Gleichgewicht halten.

Wir wissen nicht, ob diese Bandwelten langfristig bestehen könnten oder ob sich Instabilitäten einschleichen würden, die die Bewohnbarkeit schließlich zerstören. Und wir kennen auch nicht die genauen Eigenschaften der bekannten gezeitenstarren Planeten. Aber sie sind vielversprechende Ziele für weitere Untersuchungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop, und sie könnten die erste Art von außerirdischem Leben beherbergen, der wir begegnen.