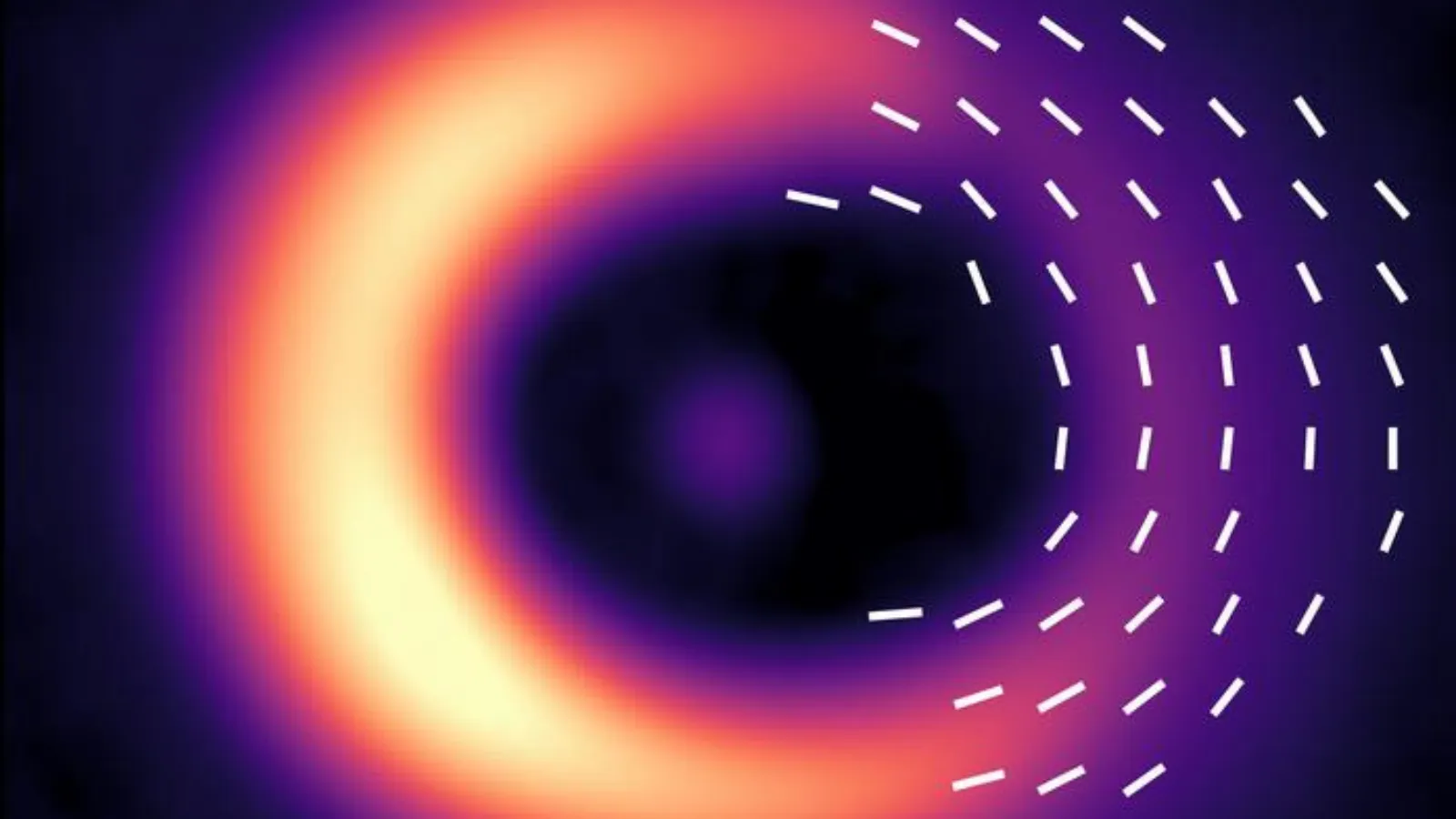

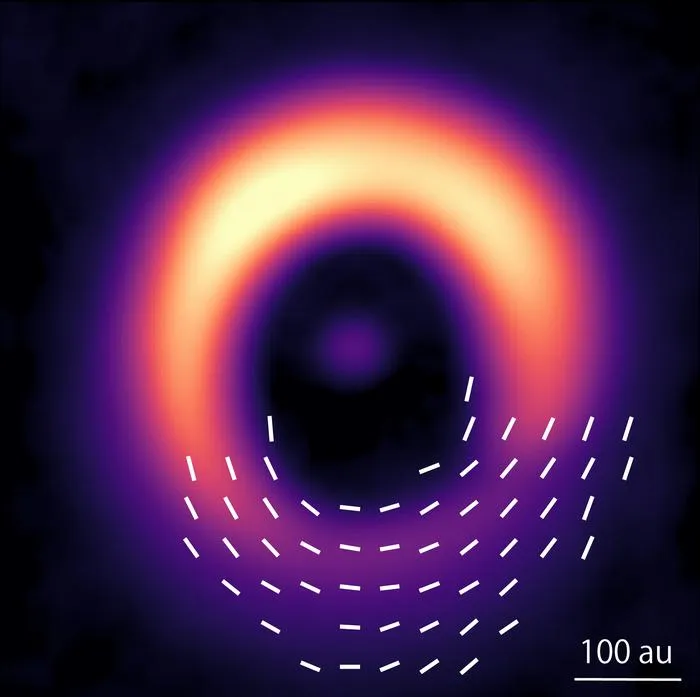

ALMA-Beobachtungen der protoplanetaren Scheibe um HD 142527. Die weißen Balken zeigen die Richtungen des Magnetfelds, die sich aus der Ausrichtung der Staubkörner ergeben.(Bildnachweis: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Ohashi et al.)

Wie kann man einen Stern auf Fingerabdrücke untersuchen? Das ist sicherlich eine seltsame Frage, aber ein Forscherteam glaubt, die Antwort zu kennen. Ihre Erkenntnisse könnten uns helfen, besser zu verstehen, wie Planeten entstehen.

Als kosmische Gerichtsmediziner untersuchten die Astronomen mit dem Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) in der Wüste Nordchiles die Gas- und Staubscheibe, die sich um einen jungen Stern bildet.

Das Team konnte aus diesem Staub einen 3D-„Fingerabdruck“ der Magnetfeldstruktur um den Stern HD 142527 rekonstruieren, der etwa 512 Lichtjahre entfernt in Richtung des Sternbilds Lupus liegt.

Dies ist das erste Mal, dass eine solche Rekonstruktion für eine „protoplanetare Scheibe“ möglich ist.

„Die Magnetfelder in protoplanetaren Scheiben um junge Sterne spielen eine wichtige Rolle bei der Scheibenentwicklung und der Planetenbildung“, schreibt das Team in einer neuen Publikation zu diesen Ergebnissen. „Die Messung der polarisierten thermischen Emission von magnetisch ausgerichteten Körnern ist eine zuverlässige Methode, um Magnetfelder aufzuspüren. „Es war jedoch schwierig, Magnetfelder aus der Polarisation von Staub in protoplanetaren Scheiben zu beobachten, da andere Polarisationsmechanismen, an denen gewachsene Staubkörner beteiligt sind, wirksam werden.“

Wie Sterne Planeten um sich herum wachsen

Kleine Sterne oder „Protosterne“ entstehen, wenn zu dichte und kalte Flecken in riesigen Wolken aus interstellarem Gas und Staub so groß werden, dass sie unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenbrechen.

Diese Protosterne akkretieren weiterhin Materie aus ihren vorgeburtlichen Hüllen, bis der Druck und die Temperaturen in ihren Kernen ausreichen, um die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium auszulösen. Dies ist der Prozess, der einen Hauptreihenstern ausmacht, wie die Sonne, die diesen Prozess vor etwa 4,6 Milliarden Jahren durchlief.

Dieser spezielle junge Stern ist von den Überresten seines Kokons aus Gas und Staub umgeben, der sich zu einer wirbelnden protoplanetaren Scheibe abgeflacht hat.

Eine Illustration einer protoplanetaren Scheibe um einen jungen Stern (Bildnachweis: NASA-JPL, Caltech)Man nimmt an, dass sich Planeten in den turbulenten Bedingungen protoplanetarer Scheiben bilden, wenn Staubkörner zusammenstoßen und aneinander haften, so dass immer größere Ansammlungen von Materie entstehen.

Obwohl man annimmt, dass in protoplanetaren Scheiben während des Prozesses der Planetenentstehung viele Kräfte und Einflüsse am Werk sind, wird angenommen, dass einer der wichtigsten der Magnetismus ist. Das bedeutet, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Magnetfelder zu verstehen, die dabei im Spiel sind – aber bisher waren die Wissenschaftler nicht in der Lage, sie zu messen.

ALMA war in der Lage, die Polarisation von Staubkörnern in der protoplanetaren Scheibe von HD 142527 zu messen und damit zum ersten Mal das Magnetfeld einer solchen Struktur zu bestimmen. Genau wie Eisenfeilspäne, wenn sie einem Magneten ausgesetzt sind, richten sich die Staubkörner in dieser planetenbildenden Wolke nach den durch sie verlaufenden Magnetfeldlinien aus.

ALMA-Beobachtungen der protoplanetaren Scheibe um HD 142527. (Bildnachweis: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Ohashi et al.)

Die weißen Balken im obigen Bild zeigen die Richtungen des Magnetfelds, die sich aus der Ausrichtung der Staubkörner in der protoplanetaren Scheibe ergeben. Um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie bemerkenswert diese Leistung ist, beträgt die Stärke des Magnetfelds etwa 0,3 Milligauss, während ein typischer Kühlschrankmagnet ein Magnetfeld von etwa 1.000.000 Milligauss hat!

Das Forschungsteam stellt die Theorie auf, dass die Magnetfelder, die sie aus der Messung der 3D-Struktur der Staubkörner abgeleitet haben, intensive Turbulenzen in dieser protoplanetaren Scheibe erzeugen könnten.

Mit dieser Methode der „Suche nach Fingerabdrücken“ in der Umgebung junger Sterne wollen die Forscher sie auf andere Himmelskörper anwenden. Sie hoffen, diese Methode auch in der Nähe von Sternen im Herzen dieser Strukturen testen zu können, um ein genaueres Bild der Bedingungen zu erhalten, denen Planeten während ihrer Geburt ausgesetzt sind.

Die Studie wurde am 5. Februar in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.