Two schurkische JuMBOs werden aus ihrem Sternsystem herausgeschleudert, bleiben aber aneinander gebunden.(Bildnachweis: Robert Lea (erstellt mit Canva))

Two schurkische JuMBOs werden aus ihrem Sternsystem herausgeschleudert, bleiben aber aneinander gebunden.(Bildnachweis: Robert Lea (erstellt mit Canva))

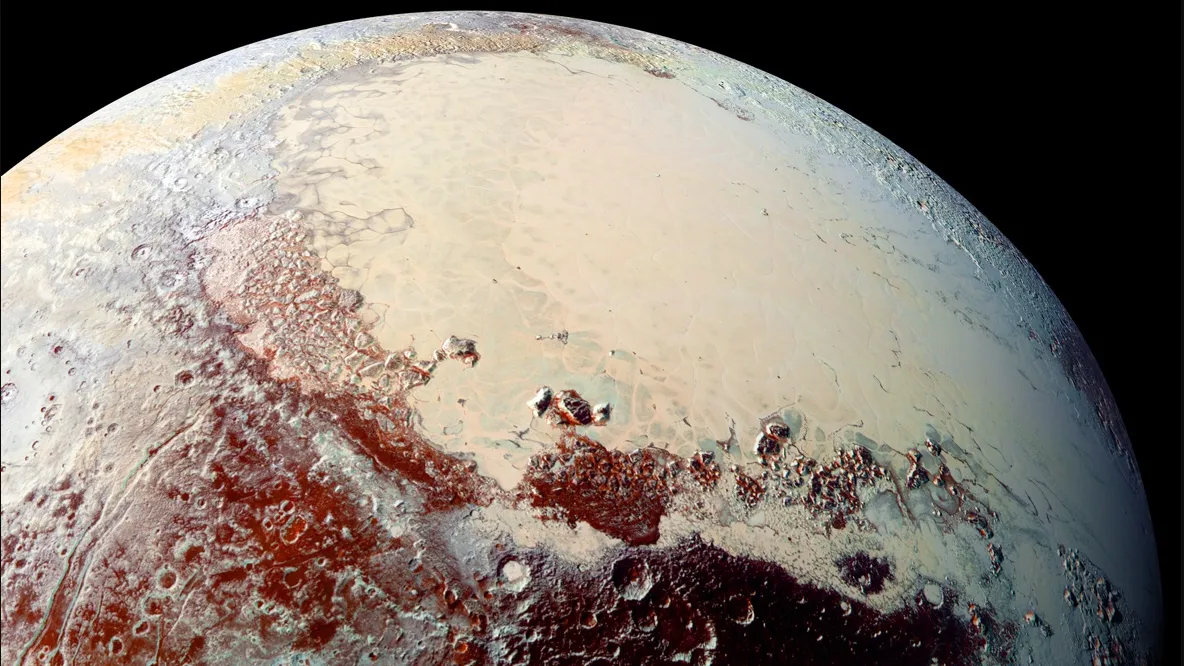

Ende 2023 machten Astronomen eine verblüffende Entdeckung im Orionnebel. Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) fand das Team 40 Paare von Objekten mit Planetenmasse, von denen keines einen Stern umkreist. Sie werden Jupiter-Mass Binary Objects (JuMBOs) genannt.

Kurz gesagt, diese Entdeckung stellt sowohl die Theorie der Sternentstehung als auch die Theorie der Planetenbildung in Frage. Der Ursprung dieser Kugeln blieb unbekannt, und es war unklar, wie eine so große Ansammlung von Paaren dieser Körper in die stellare Kinderstube des Orion kam, die etwa 1.350 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Jetzt jedoch glaubt ein Team von Astrophysikern der University of Nevada und der Stoneybrook University, dass sie das Rätsel gelöst haben könnten. Das Team stellt ein überzeugendes Modell vor, das erklärt, wie diese seltsamen Körper aus ihren Heimatsystemen herausgeschleudert werden konnten, indem sie abtrünnig wurden, aber dennoch mit einem binären Partner gepaart blieben. Die Ergebnisse könnten, wenn sie stimmen, unser Bild von der Planetenentwicklung revolutionieren.

„Unsere Simulationen zeigen, dass nahe stellare Begegnungen spontan Paare von Riesenplaneten aus ihren Heimatsystemen ausstoßen können, was dazu führt, dass sie sich gegenseitig im Weltraum umkreisen“, sagte der Postdoktorand des Nevada Center for Astrophysics, Yihan Wang, in einer Erklärung. „Diese Erkenntnisse könnten unsere Vorstellung von der Planetendynamik und der Vielfalt der Planetensysteme in unserem Universum erheblich verändern.“

Inhaltsübersicht

Eine JuMBO-Herausforderung

JuMBOs stellen eine Herausforderung dar, weil ihre Existenz nicht ganz mit den klassisch akzeptierten Modellen der Stern- oder Planetenbildung übereinstimmt.

Als heiße, gashaltige und binäre Körper scheinen JuMBOs zunächst zu entstehen, wenn übermäßig dichte Regionen in einer Gas- und Staubwolke kollabieren. Das ist die Art und Weise, wie Sterne entstehen, und das ist auch der Mechanismus, dem die so genannten „gescheiterten Sterne“ oder Braunen Zwerge folgen, die ihren Spitznamen daher haben, dass sie nicht genug Masse ansammeln können, um in ihrem Kern Wasserstoff zu Helium zu fusionieren – ein charakteristisches Merkmal von Sternen.

Erhalten Sie den kosmischeweiten.de Newsletter

Die neuesten Nachrichten aus dem Weltraum, die neuesten Updates zu Raketenstarts, Himmelsbeobachtungen und mehr!

Mit der Übermittlung deiner Daten erklärst du dich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden und bist mindestens 16 Jahre alt.

Die JuMBOS nehmen jedoch wahrscheinlich einen anderen Weg in die Realität. So sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stern einen Doppelpartner hat, deutlich, wenn die Masse dieser Sterne abnimmt. So existieren etwa 75 % der massereichen Sterne in binären Paaren, aber nur 50 % der Sterne mit sonnenähnlicher Masse haben einen stellaren Partner. Und die Chance, einen Braunen Zwerg mit einer Masse von etwa dem 0,75-fachen der Sonnenmasse in einem Doppelstern zu finden, ist verschwindend gering und nähert sich Null Prozent.

Braune Zwerge haben im Durchschnitt die 75-fache Masse des Jupiters. Daraus kann man schließen, dass Sterne mit einer geringeren Masse niemals in Doppelsternen vorkommen sollten – jedenfalls nicht häufig genug, um 40 davon im selben Nebel zu finden. JuMBOs haben Massen unter dem unteren Ende der Braunen Zwerge, weniger als das 13-fache der Jupitermasse. Also, was ist hier los?

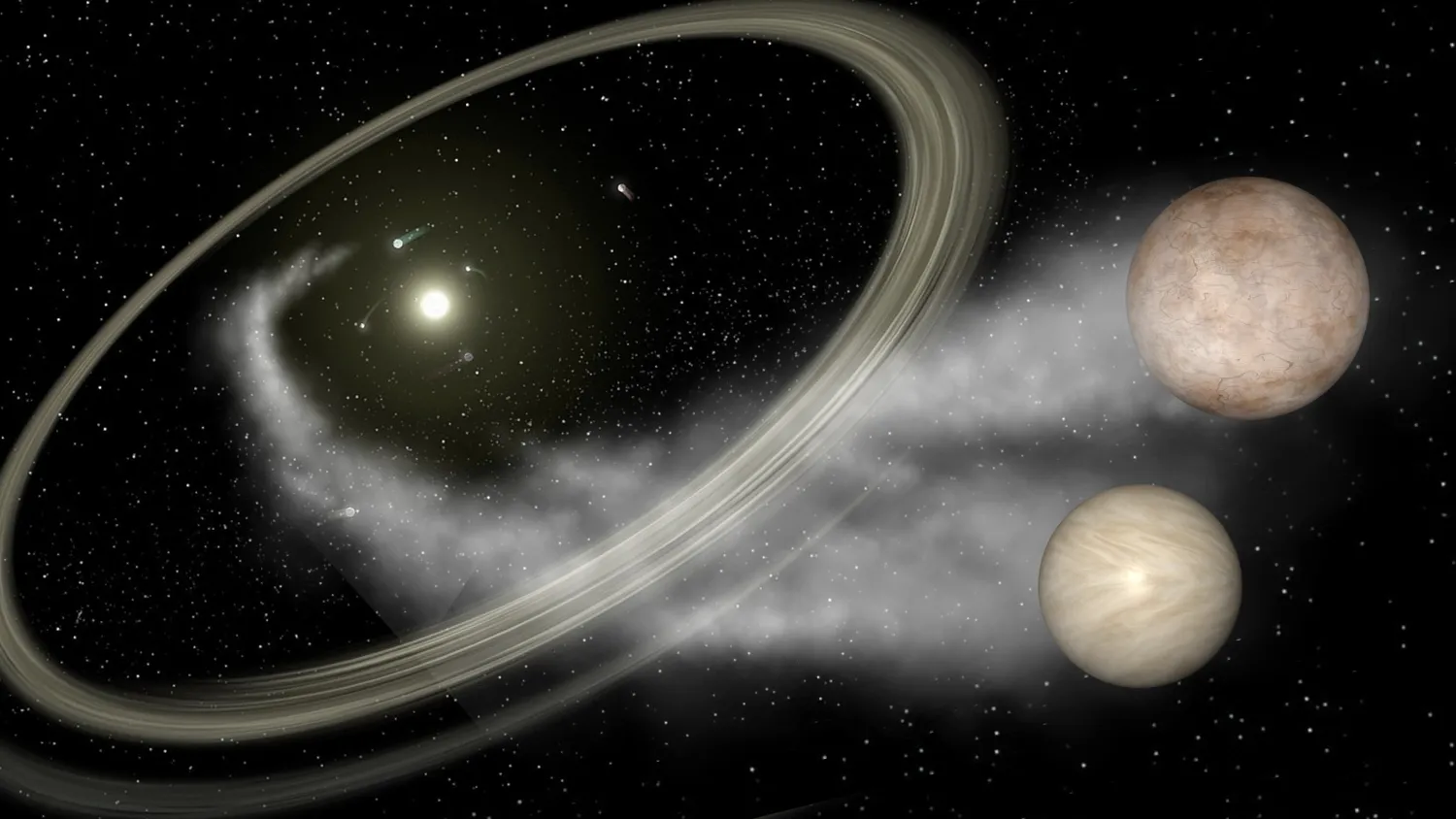

Eine Illustration von Jupiter-Massen-Binärobjekten (JuMBOs) im Orionnebel (Bildnachweis: Gemini Observatory/Jon Lomberg)

Eine Illustration von Jupiter-Massen-Binärobjekten (JuMBOs) im Orionnebel (Bildnachweis: Gemini Observatory/Jon Lomberg)

Außerdem lassen sich JuMBOs auch nicht mit Standardmodellen zur Planetenentstehung erklären. Das sind Modelle, nach denen sie aus Gasresten um einen Mutterstern entstehen, oder um Sterne, wenn man mit einem Doppelsternsystem arbeitet. Denn obwohl wir wissen, dass Planeten regelmäßig aus ihren Heimatsystemen herausgeschleudert werden, um zu „Schurkenplaneten“ zu werden, d. h. zu kosmischen Waisenkindern, die ohne einen Mutterstern im Kosmos umherwandern, sollte dieser Prozess so heftig sein, dass er alle möglichen gravitativ gebundenen Planeten auseinanderreißt.

Die Tatsache, dass die Astronomen allein im Orionnebel 40 Paare von JuMBOs gefunden haben, scheint daher auszuschließen, dass es sich um ein außergewöhnliches Auswurfereignis handelt, das dazu führte, dass ein Planetenpaar zusammen ausgeworfen wurde, ohne sich zu trennen.

Um das Rätsel zu lösen, woher JuMBOS kommen könnte, führte das Team fortschrittliche Supercomputersimulationen von Auswurfereignissen durch. Diese „N-Körper“-Simulationen ermöglichten es ihnen, Wechselwirkungen in dicht gepackten Sternhaufen zu erforschen, die dazu führen könnten, dass massereiche Planeten ausgestoßen werden, aber durch die Schwerkraft aneinander gebunden bleiben. Die Schlussfolgerung war, dass JuMBOs aus dicht besiedelten Sternhaufen stammen könnten. Wenn dies der Fall ist, dann könnten diese seltsam frei schwebenden Doppelsterne tatsächlich recht häufig vorkommen.

Die Ergebnisse des Teams haben Auswirkungen auf unser Verständnis der Planetenentstehung im Allgemeinen, da sie zeigen, dass Merkmale wie der Bahnabstand zwischen den Planetenkörpern in einer JuMBO-Paarung sowie die Form dieser Bahn die turbulenten Umweltbedingungen beeinflussen könnten, die die Entstehung von Planeten beeinflussen.

„Damit werden dynamische stellare Wechselwirkungen als wichtiger Faktor bei der Entwicklung ungewöhnlicher Planetensysteme in dichten stellaren Umgebungen eingeführt“, sagte Rosalba Perna, Mitglied des Teams und Professorin für Physik an der Stony Brook University, in der Erklärung.

Die Forschungsergebnisse des Teams bilden die Grundlage für zukünftige JuMBO-Untersuchungen, möglicherweise mit dem Instrument, das zur Entdeckung dieser Sternpaare beigetragen hat: Das JWST. Sie zeigt den Forschern auch, dass die Planetenentstehung ein vielseitigerer und spannenderer Prozess ist, als bisher bekannt war.

„Das Verständnis der Entstehung von JuMBOs hilft uns, die vorherrschenden Theorien der Planetenentstehung in Frage zu stellen und zu verfeinern“, sagte Teammitglied und UNLV-Astrophysiker Zhaohuan Zhu in der Erklärung. „Die kommenden Beobachtungen des JWST können uns dabei helfen, indem sie mit jeder Beobachtung neue Erkenntnisse liefern, die uns helfen werden, neue Theorien zur Bildung von Riesenplaneten zu formulieren.“

Die Forschungsergebnisse des Teams wurden am Freitag (19. April) in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.