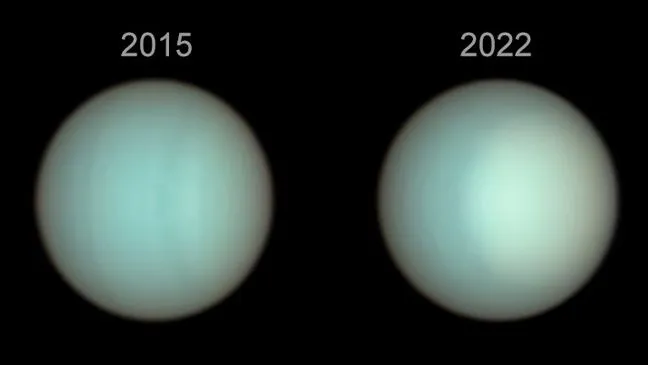

Zwei der von Hubble aufgenommenen Bilder des Uranus. (Bildnachweis: NASA, ESA, Erich Karkoschka (LPL))

Eine Analyse von zwei Jahrzehnten Daten des Hubble-Weltraumteleskops der NASA hat neue Einblicke in die komplexen atmosphärischen Veränderungen auf dem Uranus geliefert, die größtenteils auf die Auswirkungen der Sonneneinstrahlung zurückzuführen sind.

Uranus, der siebte Planet von der Sonne, zeichnet sich durch seine extreme axiale Neigung aus, wobei sein Äquator und seine Umlaufbahn fast einen rechten Winkel bilden – wahrscheinlich das Ergebnis einer Kollision mit einem erdgroßen Objekt vor langer Zeit. Diese Neigung bewirkt, dass die Pole des Planeten lange, dunkle Winter und helle Sommer erleben, was zu dramatischen jahreszeitlichen Verschiebungen führt, insbesondere am Nord- und Südpol. Trotz dieser extremen Eigenschaften bleibt Uranus jedoch einer der am wenigsten verstandenen Planeten in unserem Sonnensystem, vor allem weil er vor fast 40 Jahren nur von einer einzigen Raumsonde besucht wurde, nämlich von Voyager 2 – und diese einzige Begegnung fiel mit einem außergewöhnlichen Sonnenereignis zusammen, was unser Verständnis des fernen Eisriesen weiter erschwert.

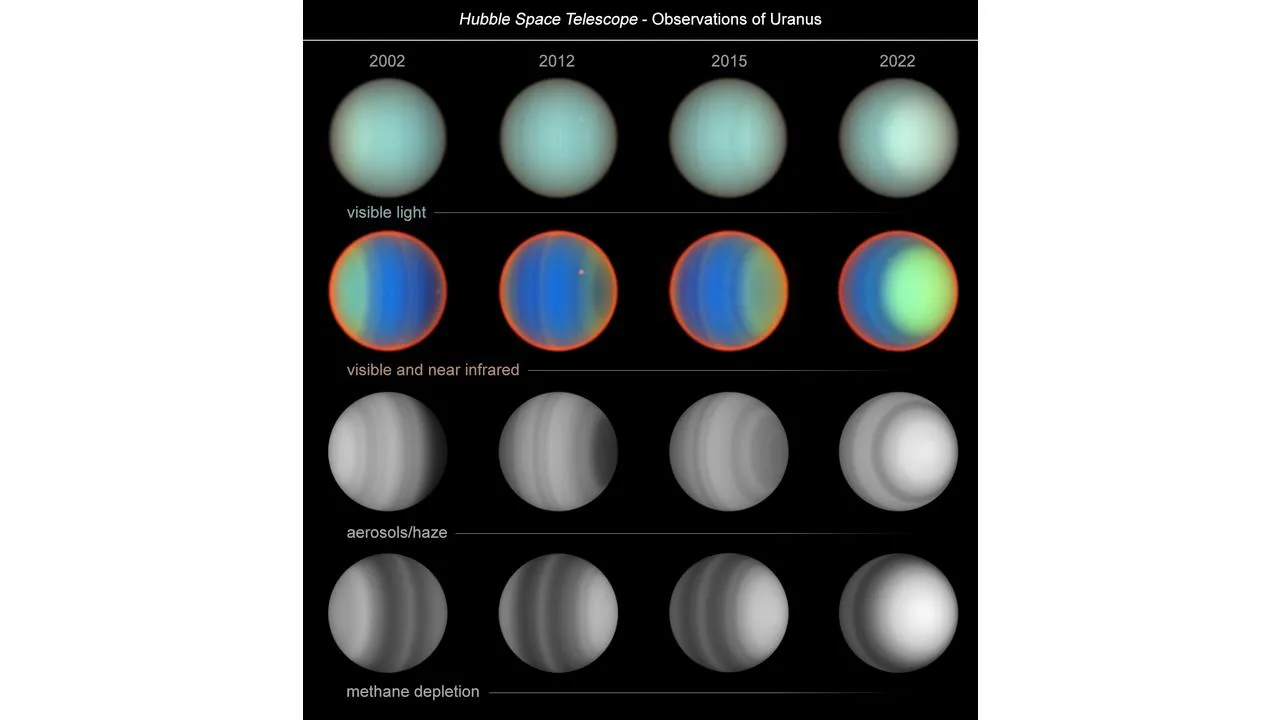

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat ein Team um den Astronomen Erich Karkoschka von der Universität Arizona den abbildenden Spektrographen des Hubble-Teleskops verwendet, um die jahreszeitlichen Veränderungen auf dem Uranus zu verfolgen. Da der Eisriese etwas mehr als 84 Erdenjahre für einen Umlauf um die Sonne benötigt, konnten die Forscher vor allem den nördlichen Frühling des Planeten beobachten, als die Sonne bis 2030 nicht mehr direkt über dem Äquator, sondern fast direkt über dem Nordpol des Planeten stand.

Die obige Serie von Hubble-Bildern (von links nach rechts) zeigt, dass die südliche Polarregion dunkler wird, wenn sie in den Winterschatten eintritt, während die nördliche Polarregion heller wird, wenn der nördliche Sommer naht, heißt es in einer Erklärung.

Die Atmosphäre des Uranus besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, mit einem geringen Anteil an Methan, das dem Planeten seinen charakteristischen blaugrünen Farbton verleiht, indem es das rote Licht der Sonne absorbiert und das blaue Licht reflektiert.

Von 2002 bis 2022 beobachteten Karkoschka und seine Kollegen den Eisriesen viermal – 2002, 2012, 2015 und 2022 – und konnten so ein umfassenderes Bild der atmosphärischen Struktur des Planeten zeichnen als beim einzigen Vorbeiflug von Voyager 2. Die jüngsten Beobachtungen deuten auf komplexe atmosphärische Zirkulationsmuster auf dem Uranus während dieses Zeitraums hin, wobei die Daten, die am empfindlichsten auf die Methanverteilung reagieren, auf einen Abwärtstrend in den Polarregionen und einen Aufwärtstrend in anderen Gebieten hinweisen.

Zwei der von Hubble aufgenommenen Bilder des Uranus. (Bildnachweis: NASA, ESA, Erich Karkoschka (LPL))

Die Wissenschaftler stellten fest, dass das Methan nicht gleichmäßig über den Uranus verteilt ist, sondern in der Nähe der Pole stark abnimmt, wobei diese Abnahme über die Jahre hinweg konstant bleibt.

Die Beobachtungen zeigten auch Veränderungen in den Aerosolkonzentrationen, die es den Wissenschaftlern ermöglichten, die atmosphärische Struktur des Planeten darzustellen. Während der Methanabbau und die Aerosolmuster in den mittleren und niedrigen Breitengraden über die beobachteten zwei Jahrzehnte relativ stabil blieben, zeigten sich in den Polarregionen dramatischere Verschiebungen.

Insbesondere die Aerosole in der Nähe des Nordpols wurden heller, vor allem in den letzten Jahren, als sich der Planet seinem nördlichen Sommer näherte, heißt es in der Erklärung. Diese Langzeitbeobachtungen haben den Wissenschaftlern ein tieferes Verständnis dafür vermittelt, wie die Atmosphäre des Eisriesen funktioniert und auf das wechselnde Sonnenlicht reagiert.

Sie können auch „als Proxy für die Untersuchung von Exoplaneten ähnlicher Größe und Zusammensetzung dienen“, so das Hubble-Team in seiner Erklärung.