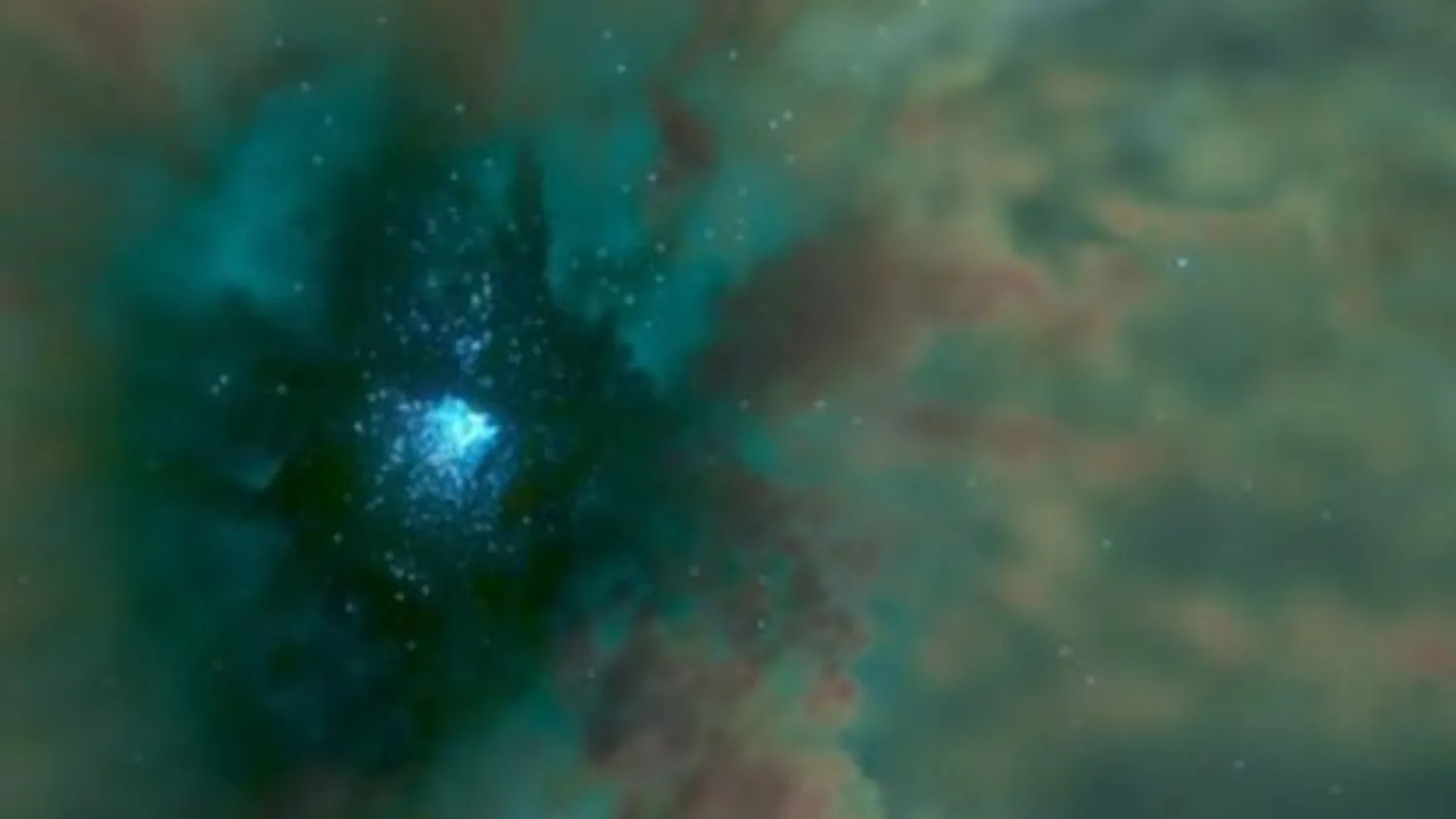

Ein Schnappschuss aus einer Supercomputer-Simulation zeigt, wie sich ein Teerhaufen in einer riesigen Molekülwolke bildet.(Bildnachweis: Michiko Fujii und Takaaki Takeda. 2024)

Forscher haben entdeckt, dass sich die schwer fassbaren Schwarzen Löcher mittlerer Masse in dichten Sternhaufen bilden könnten, die zwischen Zehntausenden und Millionen dicht gepackter Sterne enthalten und als „Kugelsternhaufen“ bezeichnet werden.

Ein Schwarzes Loch mittlerer Masse hat eine Masse zwischen 100 und 10.000 Sonnen. Sie sind größer als Schwarze Löcher mit einer Masse zwischen 10 und 100 Sonnenmassen, aber leichter als supermassive Schwarze Löcher, deren Masse Millionen oder sogar Milliarden von Sonnen entspricht.

Diese kosmischen Zwischenwesen haben sich für Astronomen als schwer entdeckbar erwiesen, wobei das erste Exemplar erst 2012 gefunden wurde. Er trägt die Bezeichnung GCIRS 13E, hat die 1.300-fache Masse der Sonne und befindet sich in 26.000 Lichtjahren Entfernung, in Richtung des galaktischen Zentrums der Milchstraße.

Eines der Rätsel, die Schwarze Löcher mittlerer Masse umgeben, betrifft ihre Entstehung. Stellarmasse-Schwarze Löcher entstehen, wenn massereiche Sterne kollabieren, und supermassereiche Schwarze Löcher wachsen aus der anschließenden Verschmelzung immer größerer Schwarzer Löcher. Doch ein Stern, der massiv genug ist, um zu sterben und ein Schwarzes Loch mit Tausenden von Sonnenmassen zu erzeugen, sollte unglaublich selten sein und es sollte ihm schwer fallen, diese Masse zu behalten, wenn er „stirbt“.

Um das Geheimnis zu ergründen, wie diese mittelschweren Schwarzen Löcher entstehen, führte ein Forscherteam die allererste Stern-für-Stern-Simulation massereicher Haufen durch. Dabei zeigte sich, dass eine ausreichend dichte Molekülwolke, ein „Geburtsnest“ aus Kugelsternhaufen, Sterne erzeugen kann, die massiv genug sind, um zu kollabieren und ein mittelschweres Schwarzes Loch hervorzubringen.

„Frühere Beobachtungen haben nahegelegt, dass einige massereiche Sternhaufen, Kugelsternhaufen, ein Schwarzes Loch mittlerer Masse beherbergen“, sagte die Teamleiterin und Wissenschaftlerin der Universität Tokio, Michiko Fujii, in einer Erklärung. „Bisher gab es keine überzeugenden theoretischen Beweise für die Existenz von mittelschweren Schwarzen Löchern mit 1.000 bis 10.000 Sonnenmassen im Vergleich zu weniger massereichen (stellaren Massen) und massereicheren (supermassereichen).“

Inhaltsübersicht

Erhalten Sie den kosmischeweiten.de Newsletter

Die neuesten Nachrichten aus dem Weltraum, die neuesten Updates zu Raketenstarts, Himmelsbeobachtungen und mehr!

Durch die Übermittlung Ihrer Daten erklären Sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden und sind mindestens 16 Jahre alt.

Ein chaotischer Geburtsort für schwarze Löcher

Der Begriff „Geburtsnest“ mag Bilder und Gefühle von Wärme, Behaglichkeit und Ruhe hervorrufen, aber für die Sternentstehung in Kugelsternhaufen könnte er nicht unpassender sein.

Diese dicht gepackten Ansammlungen von Sternen leben in Chaos und Aufruhr, wobei Unterschiede in der Dichte dazu führen, dass Sterne kollidieren und verschmelzen. Dieser Prozess führt dazu, dass die Sterne immer mehr Masse anhäufen, wodurch sich ihr Gravitationseinfluss erhöht, weitere Sterne in ihre Nähe gezogen werden und somit immer mehr Verschmelzungen stattfinden.

Der unkontrollierte Kollisions- und Verschmelzungsprozess in den Herzen der Kugelsternhaufen kann zur Entstehung von Sternen mit einer Masse führen, die etwa 1.000 Sonnen entspricht. Das ist genug Masse, um ein Schwarzes Loch mittlerer Masse zu erzeugen, aber es gibt eine Hürde.

Astrophysiker wissen, dass beim Kollaps von Sternen, bei dem Schwarze Löcher entstehen, ein großer Teil ihrer Masse in Supernova-Explosionen oder durch Sternwinde weggeblasen wird. Frühere Simulationen der Entstehung von Schwarzen Löchern mittlerer Masse haben dies bestätigt und deuten darauf hin, dass selbst massereiche Sterne mit 1.000 Sonnenmassen am Ende zu klein wären, um ein Schwarzes Loch mittlerer Masse zu erzeugen.

Um herauszufinden, ob ein massereicher Stern mit genügend Masse „überleben“ könnte, um ein mittelgroßes Schwarzes Loch zu erzeugen, simulierten Fujii und sein Team einen Kugelsternhaufen während seiner Entstehung.

Der Kugelsternhaufen Messier 92, der sich in 27.000 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Herkules befindet (Bildnachweis: ESA/NASA/Hubble)

„Wir haben zum ersten Mal erfolgreich numerische Simulationen der Kugelsternhaufenbildung durchgeführt und dabei einzelne Sterne modelliert“, sagte Fujii. „Indem wir einzelne Sterne mit einer realistischen Masse auflösten, konnten wir die Kollisionen von Sternen in einer dicht gepackten Umgebung rekonstruieren. Für diese Simulationen haben wir einen neuartigen Simulationscode entwickelt, in den wir Millionen von Sternen mit hoher Genauigkeit integrieren konnten.“

In dem simulierten Kugelsternhaufen führten unkontrollierte Kollisionen und Verschmelzungen zur Bildung extrem massereicher Sterne, die genug Masse zurückbehalten konnten, um zu kollabieren und ein Schwarzes Loch mittlerer Masse zu erzeugen.

Das Team fand auch heraus, dass die Simulation ein Massenverhältnis zwischen dem mittelschweren Schwarzen Loch und dem Kugelsternhaufen, in dem es sich bildet, vorhersagte. Dieses Verhältnis stimmt, wie sich herausstellte, mit den tatsächlichen astronomischen Beobachtungen überein.

„Unser endgültiges Ziel ist es, ganze Galaxien zu simulieren, indem wir einzelne Sterne auflösen“, erklärte Fujii. „Es ist immer noch schwierig, Galaxien von der Größe der Milchstraße durch die Auflösung einzelner Sterne mit den derzeit verfügbaren Supercomputern zu simulieren. Es wäre jedoch möglich, kleinere Galaxien wie etwa Zwerggalaxien zu simulieren.“

Fujii und ihr Team beabsichtigen auch, die im frühen Universum entstandenen Sternhaufen ins Visier zu nehmen. „Die ersten Sternhaufen sind auch Orte, an denen Schwarze Löcher mittlerer Masse geboren werden können“, sagte sie.

Die Forschungsergebnisse des Teams wurden am Donnerstag (30. Mai) in der Zeitschrift Science veröffentlicht.