Eine künstlerische Darstellung des gemeinsamen Solar Orbiters der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation bei der Untersuchung der Sonne (Bildnachweis: ESA/Medialab)

Der Solar Orbiter der Europäischen Weltraumorganisation ESA hat zum ersten Mal den Sonnenwind im Weltraum bis zu einer bestimmten Stelle auf der Sonnenoberfläche zurückverfolgt und damit einen neuen Weg zur Erforschung des Ursprungs der Sonnenwinde eröffnet, berichteten Wissenschaftler am Dienstag (28. Mai).

„Dies war ein Hauptziel der Mission und eröffnet uns die Möglichkeit, den Ursprung des Sonnenwindes in noch nie dagewesenem Detail zu studieren“, sagte Daniel Müller, der ESA-Projektwissenschaftler für Solar Orbiter, in einer Erklärung.

„Sonnenwind“ bezieht sich auf Taschen mit geladenen Teilchen, die von unserer Sonne ausgestoßen werden und manchmal auf die Erde gerichtet sind. Eine seltene Ansammlung solcher Stürme löste Anfang dieses Monats weltweit atemberaubende Polarlichter aus, die wahrscheinlich die stärksten der letzten 500 Jahre waren. Solche intensiven geomagnetischen Stürme stellen auch eine Gefahr für unsere Stromnetze und Satelliten dar, weshalb Wissenschaftler die Aktivität der Sonne ständig überwachen und versuchen, ihre Wutausbrüche vorherzusagen.

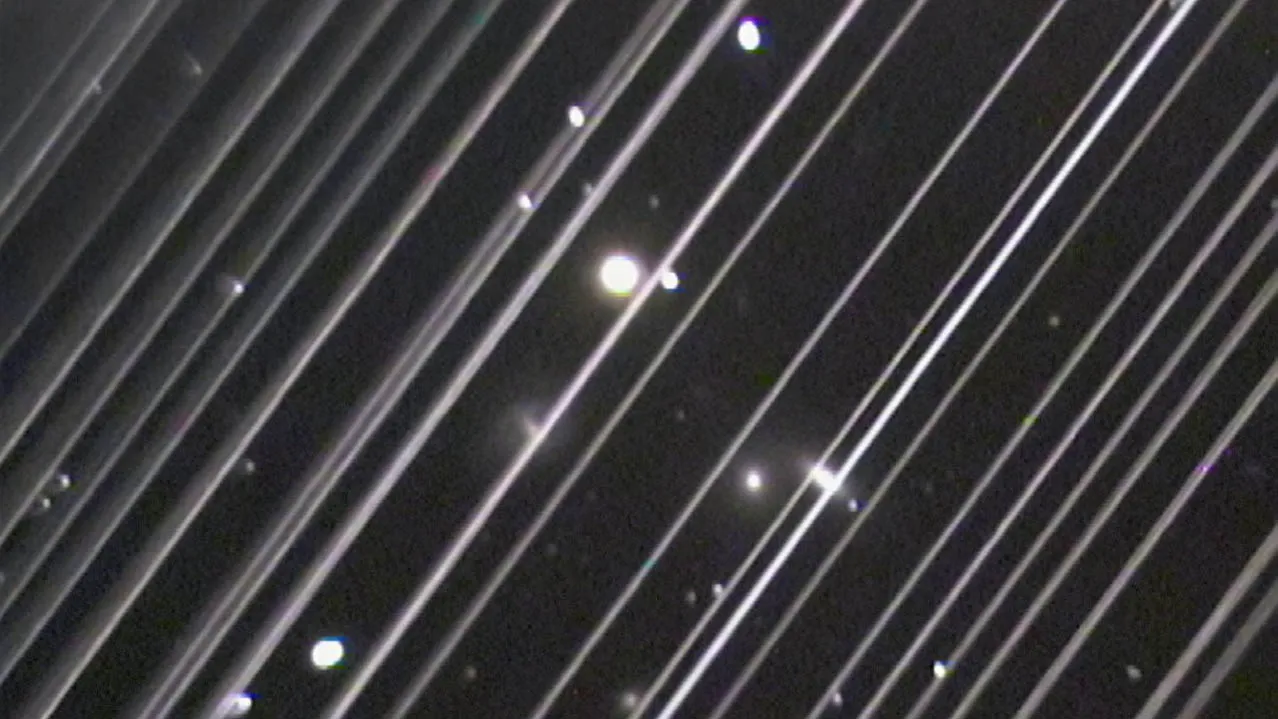

Trotz jahrzehntelanger Forschung bleiben die Details über den Ursprung des Sonnenwindes im Dunkeln. Wissenschaftler haben vermutet, dass die Ströme geladener Teilchen eindeutige Kennzeichnungen über die Regionen auf der Sonne tragen, aus denen sie stammen, aber diese „Fußabdrücke“ sind oft verwischt, wenn sie die Erde erreichen – und das ist der Ort, an dem frühere Studien zu diesem Thema durchgeführt wurden.

Eines der Hauptziele von Solar Orbiter war es, den Wissenschaftlern zu helfen, diese Fußabdrücke zu finden und sie zu nutzen, um den Sonnenwind zu bestimmten Regionen auf der Sonnenoberfläche zu verfolgen. Die 2020 gestartete Sonde ist mit Fernerkundungsinstrumenten ausgestattet, die die Sonne in „Echtzeit“ beobachten können, sowie mit In-situ-Instrumenten, die den Sonnenwind in der Umgebung der Sonde katalogisieren können. Die Daten beider Instrumente ermöglichen es den Wissenschaftlern, die Verbindung zwischen dem, was die Sonde auf der Sonne sieht, und dem, was sie an ihrem Standort „fühlt“, wenn der Sonnenwind einige Tage später eintrifft, herzustellen, so die ESA.

Als die Sonde im März 2022 während ihrer ersten nahen Annäherung an die Sonne in die Umlaufbahn des Merkurs glitt, katalogisierte sie die chemische Zusammensetzung der Sonnenwindströme, auf die sie traf. Diese chemische Zusammensetzung unterscheidet sich bekanntermaßen je nachdem, wo der Strom herkommt, und half den Wissenschaftlern, eine Art von langsamerem Sonnenwind, der sich mit weniger als 500 Kilometern pro Sekunde bewegt, zu seiner Quelle auf der Sonne zurückzuverfolgen.

Erhalten Sie den kosmischeweiten.de Newsletter

Brennende Weltraumnachrichten, die neuesten Updates zu Raketenstarts, Himmelsbeobachtungen und mehr!

Mit der Übermittlung Ihrer Daten erklären Sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden und sind mindestens 16 Jahre alt.

„Wir sahen eine Menge Komplexität, die wir zu den Ursprungsregionen zurückverfolgen konnten“, sagte die Hauptautorin der Studie, Stephanie Yardley von der Northumbria University in Großbritannien, in der Erklärung.

Genauer gesagt konnten die Wissenschaftler anhand der Bilder der Sonde von der Sonnenoberfläche Ströme langsamer Winde ausmachen, die von Regionen auf der Sonne ausgingen, in denen zwei Arten von Magnetfeldlinien zusammentrafen: offene, die an einem Ende in der Sonne verankert sind, und geschlossene, bei denen es sich um die hellen Schleifen handelt, die an beiden Enden verankert sind. Dies bestätigte eine Theorie, die besagt, dass der langsame Wind aus geschlossenen Magnetfeldlinien durch deren Unterbrechung und Wiederverbindung entweicht, so die Wissenschaftler.

„Die Instrumententeams haben mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, ihre Sensoren zu entwerfen, zu bauen und für den Start vorzubereiten sowie zu planen, wie sie am besten koordiniert betrieben werden können“, sagte Studienmitautor Christopher Owen vom University College London in einer Erklärung. „Daher ist es sehr erfreulich, dass die Daten nun zusammengeführt werden, um zu zeigen, welche Regionen der Sonne den langsamen Sonnenwind und seine Variabilität antreiben.“

Diese Forschungsarbeit wird in einem Artikel beschrieben, der am Dienstag (28. Mai) in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht wurde.