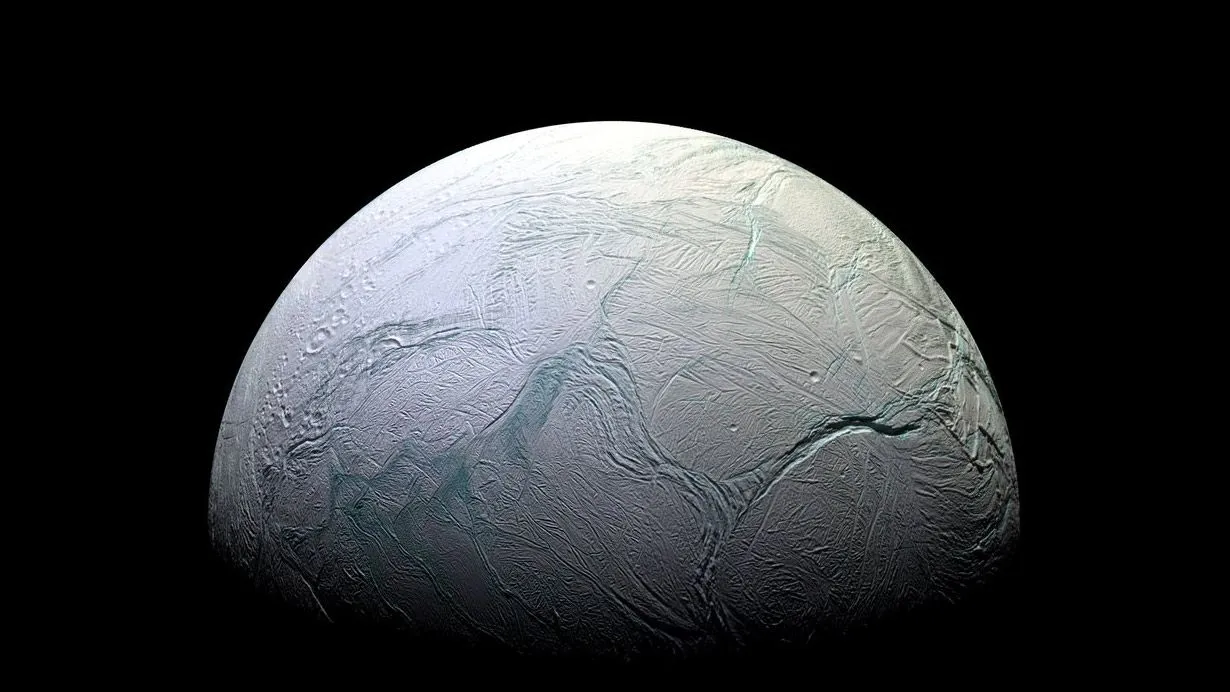

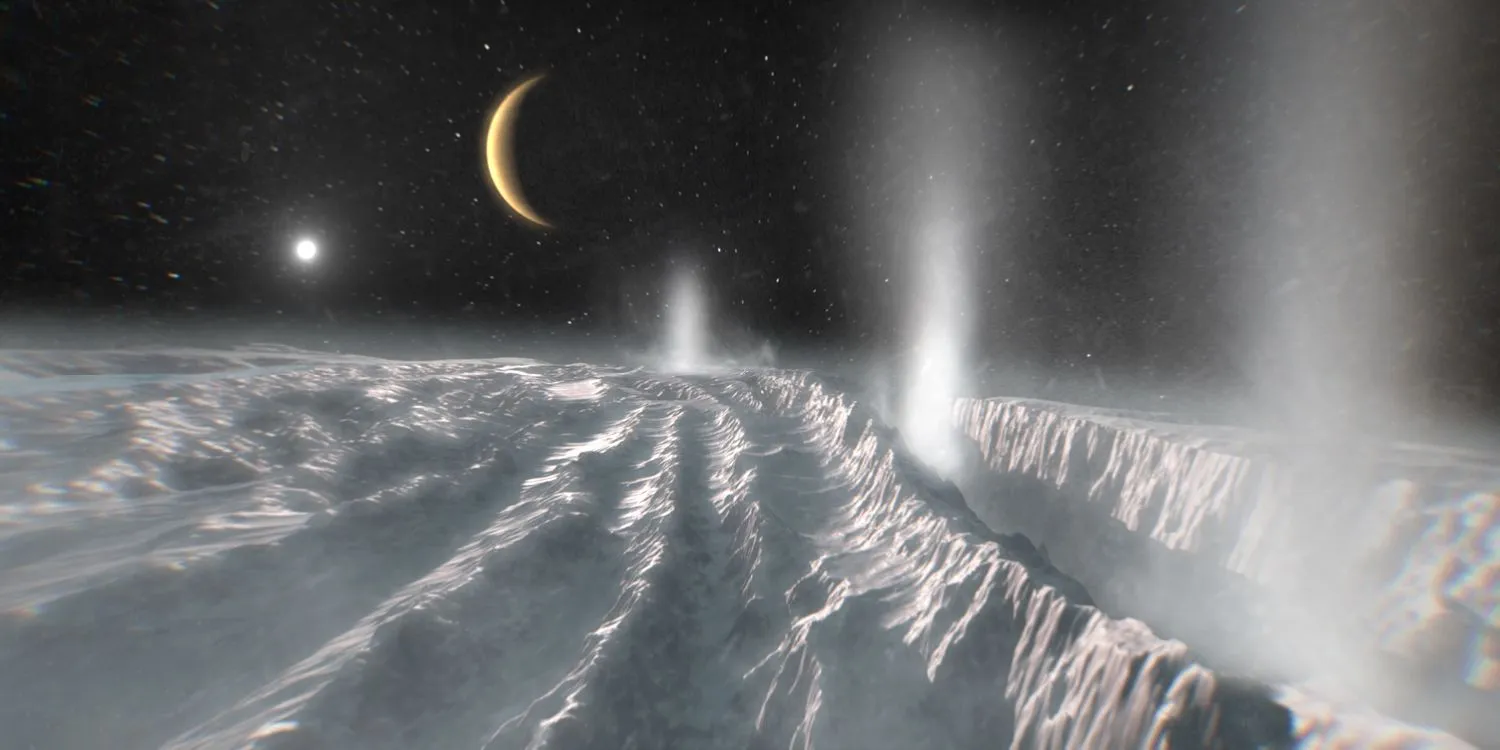

Ein Bild des Saturnmondes Enceladus, aufgenommen von der NASA-Raumsonde Cassini.(Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech)

Europa könnte sich auf den Saturnmond Enceladus begeben, um dort nach Leben zu suchen. Dies geht aus einem neuen Bericht von Planetenforschern hervor, die eine künftige groß angelegte Mission zum äußeren Sonnensystem leiten.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) denkt mit ihrem Programm „Voyager 2050“, das die wissenschaftlichen Ziele und Missionen für die Mitte dieses Jahrhunderts beschreibt, sehr vorausschauend. Das übergreifende Thema „Monde des Sonnensystems“ wurde 2021 gewählt, und jetzt hat ein Expertenbericht empfohlen, dass Enceladus das Hauptziel sein sollte.

Enceladus ist ein 498 Kilometer breiter Eismond des Saturns. Im Jahr 2006 entdeckte die Cassini-Mission, dass in der Nähe des Südpols von Enceladus riesige Wasserdampfschwaden aus tiefen Rissen in der Oberfläche austreten, die den Spitznamen „Tigerstreifen“ tragen. Die Wasserfahnen sind das Ergebnis der Schwerkraft des Saturns, die das Innere von Enceladus wie Kitt dehnt und zusammenpresst. Dabei wird Energie in das Innere des Mondes injiziert, um das Wasser in einem globalen Ozean flüssig zu halten, und in regelmäßigen Abständen wird etwas von diesem Wasser durch die Tigerstreifen herausgespritzt, als würde man Wasser aus einer Flasche pressen.

Die ESA berief ein 12-köpfiges Gremium von Planetenwissenschaftlern aus ganz Europa unter dem Vorsitz von Zita Martins, Astrobiologe am Instituto Superior Técnico in Portugal, ein, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bewerten, die aus einem Ausflug zu Enceladus, seinem Saturnkollegen Titan oder dem Jupitermond Europa gewonnen werden könnten. In der Zwischenzeit untersuchten Ingenieure in der Concurrent Design Facility (CDF) der ESA, welche Art von Mission angesichts der aktuellen und zukünftigen Technologien am realistischsten wäre.

„Die Suche nach bewohnbaren Bedingungen und nach Anzeichen von Leben im Sonnensystem ist aus wissenschaftlicher und technologischer Sicht eine Herausforderung, aber auch sehr spannend“, sagte Martins in einer Presseerklärung.

Wissenschaftlich und technisch gesehen ist Enceladus der Spitzenreiter, gefolgt von Titan und Europa.

Erhalten Sie den kosmischeweiten.de Newsletter

Die neuesten Nachrichten aus dem Weltraum, die neuesten Updates zu Raketenstarts, Himmelsbeobachtungen und mehr!

Mit der Übermittlung Ihrer Daten erklären Sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden und sind mindestens 16 Jahre alt.

Enceladus hat alle Zutaten, die für eine potenziell bewohnbare Umgebung notwendig sind. Flüssiges Wasser – klar. Organische Moleküle – klar. Eine Quelle chemischer Energie, um Leben anzutreiben – check.

Der Bericht schlägt vor, dass eine Mission zu Enceladus (oder Titan) sowohl aus einem Orbiter als auch aus einem Lander bestehen soll. Sie würden separat mit Ariane-6-Raketen gestartet und dann in der Erdumlaufbahn ein Rendezvous haben, bevor sie zum Saturn fliegen. Dort würden sie mehrere Vorbeiflüge an anderen Saturnmonden durchführen, die Ozeane beherbergen könnten, wie Dione, Mimas und Rhea, bevor sie sich ihrem Ziel Enceladus oder Titan nähern.

Eine künstlerische Darstellung der Wasserfahnen, die aus den Tigerstreifen auf Enceladus austreten. (Bildnachweis: ESA Science Office)

Wenn die Wahl auf Enceladus fiele, würde der Lander in der südlichen Polarregion in der Nähe der Tigerstreifen landen und Proben des Ozeans sammeln, die von den Wasserfahnen auf die Oberfläche zurückgeschneit sind. Falls die ESA aus Kostengründen auf das Landegerät verzichten möchte, könnte der Orbiter auch durch die Gaswolken fliegen und auf diese Weise Materialproben sammeln. Dies ist bereits mit der Raumsonde Cassini geschehen. Cassini verfügte zwar nicht über Instrumente, die Leben aufspüren können, fand aber organische Moleküle aus dem Ozean in den Abgasfahnen.

Ein Lander im Rahmen einer Titan-Mission würde sich darauf konzentrieren, in einem leeren Seebett zu landen, das sich saisonal mit flüssigen Kohlenwasserstoffen wie Ethan und Methan füllt, und die dortigen Sedimente zu beproben. In eine niedrige Titan-Umlaufbahn zu gelangen, in der ein Orbiter auch Proben aus der oberen Atmosphäre des Mondes nehmen könnte, ist jedoch eine Herausforderung, da eine erhebliche Delta-V-Änderung (Geschwindigkeitsänderung) erforderlich ist, die ein komplexeres Raumfahrzeug mit größeren Treibstoffreserven erfordern würde, was wiederum die Masse beim Start erhöht.

Es ist auch erwähnenswert, dass die NASA bereits eine Mission zum Titan entwickelt, nämlich einen Quadcopter namens Dragonfly, der im Jahr 2028 starten soll, um den Himmel und die Oberfläche des großen Mondes zu erkunden. Auch wenn Titan zweifellos über die organische Chemie verfügt, aus der die Bausteine des Lebens zusammengesetzt werden könnten, wurde das astrobiologische Potenzial des Mondes vor kurzem in Frage gestellt, als Untersuchungen ergaben, dass nicht genügend organisches Material von der Oberfläche in den unterirdischen Ozean gelangen würde.

Der

Europa Clipper, der im Oktober 2024 starten wird, wird bereits jetzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse maximieren, die bei nahen Vorbeiflügen an Europa gewonnen werden können. Um die wissenschaftlichen Möglichkeiten auf Europa erheblich zu erweitern, wäre eine Landefähre erforderlich, aber Schätzungen zufolge beträgt die Lebensdauer einer Landefähre auf der bestrahlten Oberfläche von Europa mit der derzeitigen Strahlenschutztechnologie nur 10 Tage. Sowohl das wissenschaftliche als auch das CDF-Gremium der ESA kamen zu dem Schluss, dass eine solche Mission zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchführbar ist.

Wenn die ESA eine Enceladus-Mission durchführen kann, wäre das eine große, möglicherweise historische Leistung, je nachdem, was sie findet.

„Eine Untersuchung der Anzeichen für vergangenes oder gegenwärtiges Leben um den Saturn herum ist noch nie zuvor erreicht worden“, sagte Carole Mundell, die Direktorin für Wissenschaft bei der ESA. „Das würde der ESA für die nächsten Jahrzehnte eine Führungsrolle in der Planetenforschung sichern.“

Der vollständige Bericht ist auf der Website der Europäischen Weltraumorganisation zu finden.